電子カルテとは?メリットや注意点、選び方などをわかりやすく解説

現在、電子カルテの導入を検討している医院もいらっしゃるのではないでしょうか。電子カルテは全体診療所の約50%以上で導入されており、今後、医療DXの推進によってより多くの医療機関への導入が予想されています。しかし、具体的なメリットや注意点を把握したうえで、導入の検討をしたい医院も多いでしょう。

本記事では、電子カルテに関する基礎知識から種類、メリット、注意点まで詳しく解説しています。電子カルテの導入検討の一助として、ぜひご覧ください。

目次[非表示]

- 1.電子カルテとは?

- 1.1.紙カルテとの違い

- 1.2.レセコンとの違い

- 1.3.電子カルテの機能

- 1.4.電子カルテに求められる要件

- 1.5.電子カルテの画面の説明

- 1.5.1.受付画面

- 1.5.2.診察画面(診察履歴、SOAP、セット登録)

- 2.電子カルテで得られるメリット

- 2.1.データの閲覧や検索、医療情報の共有などを瞬時に行える

- 2.2.ミスや事故の防止につながる

- 2.3.業務が効率化する

- 2.4.カルテ棚のスペースを減らせる

- 2.5.院内の情報共有が容易になる

- 3.電子カルテを導入する際に気をつけたい注意点

- 3.1.費用がかかる

- 3.2.操作の慣れが必要

- 3.3.停電時の対策が必須

- 3.4.紙カルテからの移行手順の検討が必要

- 4.病床・診療科ごとの電子カルテの傾向

- 5.電子カルテの種類

- 6.電子カルテの普及状況と将来像

- 6.1.電子カルテ普及率の現状

- 6.2.国が進める電子カルテの将来像

- 7.電子カルテを選ぶ際のポイント

- 7.1.電子カルテの種類

- 7.2.他システムとの連携

- 7.3.OSやデバイスによる利用制限

- 7.4.機能性

- 7.5.サポート体制

- 8.電子カルテのメーカー選びにお悩みの方へ

電子カルテとは?

電子カルテとは、診療録や患者の情報をパソコンなどの端末で記録・管理できるシステムです。従来、医療業界では紙カルテが長く使われていましたが、保管場所の問題や業務効率の観点から、電子カルテが注目されるようになりました。

電子カルテの導入により、医師をはじめ、多くの職種で業務が効率化されています。近年では、多くの電子カルテが存在し、提供される機能もさまざまです。たとえば、診察履歴からワンクリックでDoできたり、オーダー内容をテンプレート化できたりと、入力の負担が軽減される機能があります。

しかし、現在でも紙カルテを使用している医療機関も少なくありません。少子高齢化のなかで人手不足が進み、医療従事者の働き方改革が求められる中で、電子カルテの導入はより効果を発揮する状況にあるといえます。

関連記事:電子カルテの仕組みとは?活用方法やセキュリティ対策まで徹底解説します!

紙カルテとの違い

紙カルテのメリットとして、紙代以外の初期費用や月額費用がかからず、停電時にも利用できる点が挙げられます。

一方で、他人の目に触れたくない情報であっても誰でも参照できるため、情報漏えいのリスクがあります。また、長年に渡って医院を運用していると、患者数に伴って紙カルテの数が増え、保管場所の確保が多くの医療機関の悩みの種となります。

加えて、水害などの自然災害によって紙カルテが損傷し、閲覧が困難になるケースも否定できません。

電子カルテは、保管場所が不要、かつ、他院からの紹介状や検査結果などのデータ取り込みが簡単です。また、業務負担を軽減する機能によって、診察の助けにもなります。

しかし、停電時には利用できなかったり、紙カルテと比べて費用がかかるなどのデメリットも挙げられます。また、ウイルスによる攻撃に備える必要があり、内部不正にも気を配らなければいけません。

双方に違ったメリットとデメリットが存在するため、それぞれの特性を考慮し、自院にとって最良の選択が重要です。

関連記事:紙カルテの運用は大変?電子カルテと紙カルテを徹底比較│電子カルテの導入でどのように変わるのか

レセコンとの違い

電子カルテとレセコンの大きな違いは「使用目的」にあります。電子カルテは主に「診療情報をコンピューターに入力し、電子データとして管理・保存する」ために存在します。一方、レセコンの目的は「診療報酬の請求業務」です。

また、電子カルテとレセコンでは使用者も異なります。電子カルテは主に医師が使用し、患者の診療情報を記録・管理します。一方、レセコンは主に医療事務が診療報酬の請求業務に利用します。

関連記事:レセコンとは?電子カルテとレセコンの違い・連携のメリットを解説

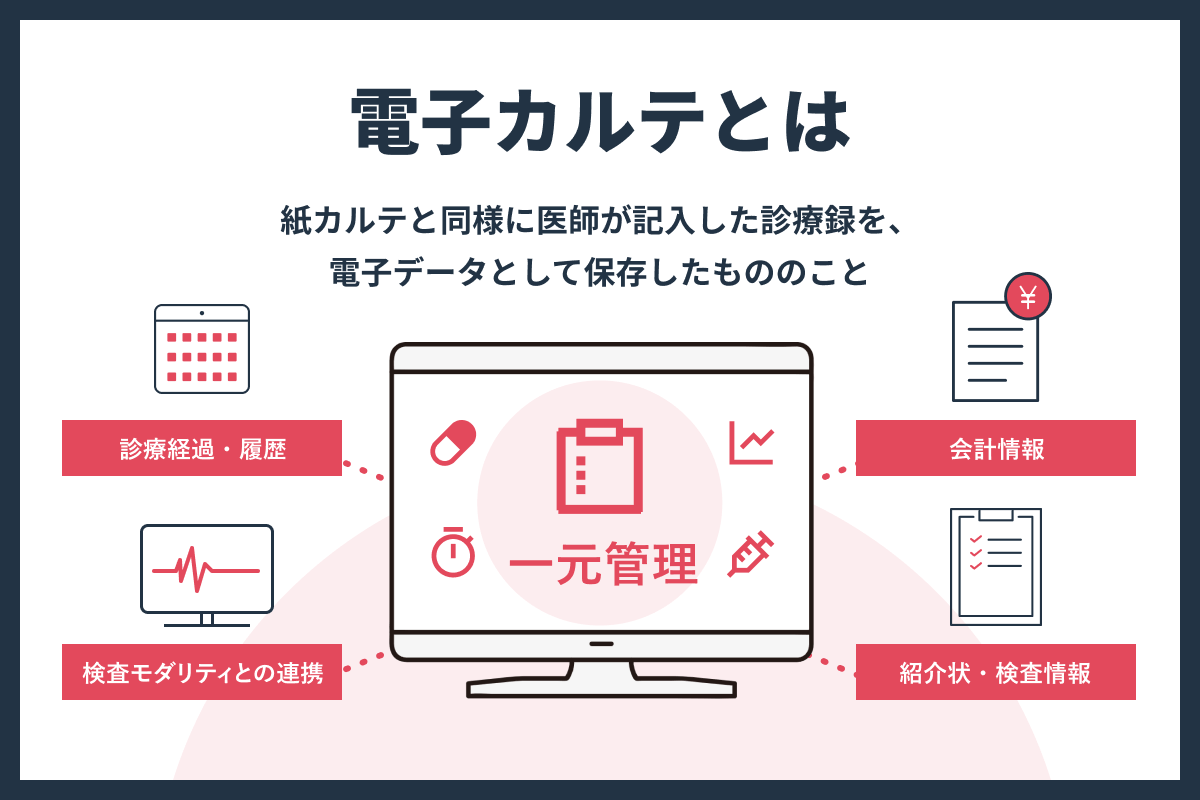

電子カルテの機能

電子カルテは、医師が行った診療録を電子データとして保存するシステムです。具体的には、診療経過や処方、検査結果の履歴が記録され、会計情報や紹介状、診断書などの文書も一元的に管理されています。

電子カルテを活用できれば、患者の診療情報が効率的に管理され、医療の質や安全性の向上に寄与します。

電子カルテに求められる要件

電子カルテには、「電子保存の3原則」と呼ばれる要件が求められます。電子保存の3原則は以下のとおりです。

- 真正性

- 見読性

- 保存性

真正性は、正しい情報を記録し、改ざんや削除などがされないようにルールを設けたり、監査したりするために必要な要件です。

見読性では、電子カルテの情報を必要に応じて見やすく出力するための要件が定められています。また、電子カルテに他院からの紹介状や検査結果のデータなどを見やすい状態で格納する意味も含んでいます。

保存性は、真正性や見読性を担保する要件です。バックアップ体制をとり、ハッキング対策や停電時の対応など、必要な時に電子カルテが閲覧できるように点検が必要です。

参考:厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 」

電子カルテの画面の説明

電子カルテには、受付画面や診察画面など円滑な診療運営に欠かせない機能が備わっているため、ぜひ参考にしてください

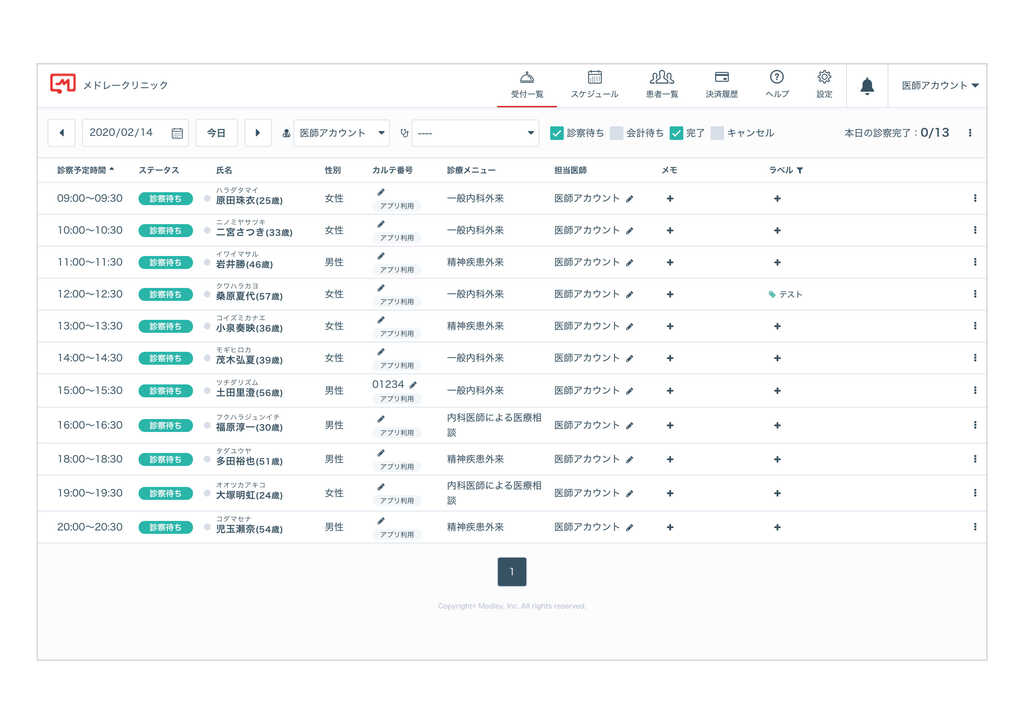

受付画面

受付画面は、電子カルテの中でまず最初に見る画面です。一般的には、予約患者や当日の受付患者の一覧が表示されます。

予約患者の場合、来院予定時刻や予約内容などが確認でき、スムーズな受付が可能です。また、当日の受付患者についても、受付済みか否かや待ち時間などが把握できます。

受付画面を通して、医療スタッフは患者の来院状況を的確に把握し、効率的な診療が可能となります。

CLINICSカルテの受付画面

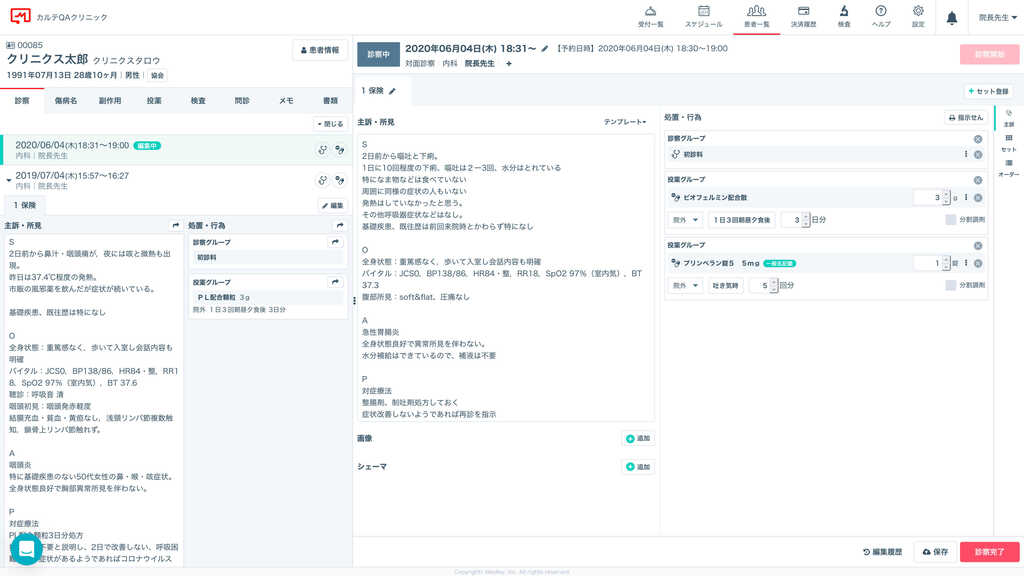

診察画面(診察履歴、SOAP、セット登録)

診察画面は、電子カルテにおける最も重要な領域です。一般的には、以下の画面と内容で構成されています。

関連記事:【事例付き】SOAPとは? SOAPに沿ったカルテの書き方からSOAPを利用するメリットを解説!

CLINICSカルテの診察画面

画面 |

内容 |

診察履歴 |

|

SOAP |

|

処置行為 |

|

セット・オーダー |

|

電子カルテで得られるメリット

自院に電子カルテを導入して得られるメリットはさまざまです。中でも、今回は5つのメリットに焦点をあてて解説します。

データの閲覧や検索、医療情報の共有などを瞬時に行える

電子カルテはデータの閲覧・検索、医療情報の共有が瞬時に行えるというメリットがあります。従来の紙カルテと異なり、患者情報をデータで一元管理できるためです。

例えば、患者の氏名やIDを入力するだけで、過去の診療記録や検査結果、既往歴を瞬時に表示できます。必要な情報をすぐに確認できるため、診察時間の短縮や診療の質向上に繋がるでしょう。

また、診察が終わり、カルテへの入力が完了すると、自動的に医療費が計算されます。事務スタッフが改めて計算したり入力したりする手間が省けるため、会計処理の効率化と待ち時間の短縮が期待できます。

ミスや事故の防止につながる

電子カルテは、手書きのカルテで起こりがちな読み間違いや書き間違いを減らすことができます。医師の文字が読みにくかったり、似たような名前の薬を間違えて処方したりするリスクを減らすことができるでしょう。

また、手書きカルテは公的文書であるため、書き直しができません。 訂正箇所は二重線で訂正し修正印を押さなければならず、訂正箇所が多いと汚くなってしまいがちです。一方、電子カルテは訂正が可能です。

さらに、薬の飲み合わせや重複などを自動でチェックしてくれる機能もあります。副作用のリスクが高い組み合わせや、すでに同じ成分の薬を飲んでいる場合に警告が表示されるため、危険を回避できます。

業務が効率化する

電子カルテは、多くの補助機能が搭載されています。入力の負担が減らせるため、医師だけでなく、看護師や事務スタッフの文書作成や会計業務を効率化できます。

例えば、多くの電子カルテには、処方・検査テンプレートや定型文登録などの機能が用意されており、医師の診察時の手間が削減されます。

また、WEB予約やWEB問診、精算機と連携することで、電子カルテを基軸として患者情報を書くシステムに連携し、院内の業務を効率化することができます。

さらに、レセプトチェック機能やレセコンとの連携により、算定漏れのミスが減少します。電子カルテの導入は医療機関全体の業務効率を向上させる重要な手段といえます。

カルテ棚のスペースを減らせる

紙カルテは、一定の保管スペースを確保する必要があります。しかし、クラウド型電子カルテであれば、パソコン1台のみでデータを保存することができます。オンプレミス型電子カルテであれば、多くのカルテ情報を保存できる「サーバー」と呼ばれる装置のみで済むため、保管場所を増やす必要はありません。

カルテの所在が分からなくなる心配もなく、長期間にわたってデータ保管が可能です。なお、完全に電子化するのではなく、必要な紙カルテだけを残し、保管スペースを削減するなど、少しずつ電子カルテに移行する選択肢もあります。

院内の情報共有が容易になる

紙カルテの場合、手元にカルテがなければ、リアルタイムで情報を確認できません。一方、電子カルテであれば、診察室や受付などの違う場所からでも複数人がカルテを確認することができます。

データ検索も可能なため、時間をかけずに編集が可能です。また、診察室と受付で同じ画面を見ながら確認ができるため、正確性も向上します。

電子カルテを導入する際に気をつけたい注意点

「予算をかけて電子カルテを導入したのに失敗した」とならないよう、ここでは、電子カルテの導入前に気をつけるべき注意点について紹介するため、参考としてください。

関連記事:電子カルテを導入する5つのデメリットを紹介!問題点とその対策もあわせて解説

費用がかかる

電子カルテを導入するには、さまざまなコストが発生します。主なコストとして、初期費用、月額費用、スポット料金の3つが挙げられます。初期費用として発生するものは以下のとおりです。

- ハードウェア:コンピューター、ディスプレイ、プリンタ、ルーター、無停電電源装置

- ソフトウェア:基本的なソフトウェア、チェックソフト、予約機能、統計機能など

- 導入コスト:稼働前の設置作業、各クリニックに合わせたシステム調整、操作の説明、シミュレーション

- データ移行コスト:以前のシステムからデータを移行する際にかかるソフトウェア代と作業費用

- 連携コスト:院内の機器(PACS、予約システム、検査機器など)との連携に必要なソフトウェア費用と作業費用

月額費用は以下2点です。

- 利用料金:クラウドサービスの基本利用料

- ソフトウェア保守料金:稼働後のサポート、法改正に対応する費用

スポット料金としては、以下のようなものが挙げられます。

- 故障時の対応、交換、修理、代替機器の手配

- 機器の設置作業、操作方法の説明

- 稼働開始時の立ち会い、サポート費用

見積もりを依頼する際は、これらの費用がすべて含まれているのか、個別に費用が発生するのかを必ず確認しましょう。

操作の慣れが必要

紙カルテから電子カルテへの移行は、操作方法や業務フローが大きく変わるため、スムーズにいかない場合もあります。電子カルテは多くの便利な機能を備えていますが、使いこなせるようになるまでには、ある程度の時間と慣れが必要です。

操作に不慣れな状態で入力・操作を行うと、不用意なミスが発生し、医療事故や診療情報の漏洩に繋がる可能性もあります。導入前に十分な研修を受け、操作方法を習熟しておくことが大切です。

また、電子カルテメーカーのサポート体制も重要な選定基準となります。サポート内容や体制について、事前にしっかりと確認しておきましょう。

関連記事:【最新版】紙カルテから電子カルテへの移行メリット・デメリットとは?移行時の注意点もあわせて解説!

停電時の対策が必須

電子カルテは電子機器であるため、停電時には使用できなくなります。東日本大震災の際には、多くの医療機関で電子カルテが使用不能となり、紙カルテでの運用に切り替える必要が生じました。

停電などのトラブルに備えて、無停電電源装置(UPS)を導入したり、データのバックアップ体制を構築したりするなど、対策を検討する必要があります。電子カルテメーカーを選ぶ際は、停電時や災害時における対応についても確認しておきましょう。

セキュリティ対策が必要

電子カルテを導入する際は、セキュリティ対策も重要です。ウイルス感染や不正アクセスなど、さまざまなリスクから患者情報を守る必要があります。特に、オンプレミス型の場合は、病院内で患者データを管理するため、セキュリティ対策を自院で責任を持って行わなければなりません。

クラウド型の場合は、データセンターのセキュリティ対策が重要です。電子カルテメーカーがどのようなセキュリティ対策を行っているのか、事前に確認しておきましょう。

関連記事:【医療機関向け】サイバー攻撃から電子カルテを守る!ランサムウェア被害を防ぐセキュリティ対策を紹介/安全なクラウド型電子カルテの選び方とセキュリティの基礎知識

紙カルテからの移行手順の検討が必要

電子カルテに移行する場合、紙カルテをすぐに破棄することはできません。カルテは治療が完了してから5年間(※)保管する必要があります。医療過誤などのトラブルが発生した場合に、カルテの開示請求に対応するためです。

そのため、5年が経過していない紙カルテは、適切な方法で保管する必要があります。院内で保管するか、必要に応じて外部倉庫の利用を検討しましょう。

※参考:厚生労働省|診療録の保存年限に係る現行法令上の規定について

病床・診療科ごとの電子カルテの傾向

病床数や診療科によって、導入している電子カルテは異なります。ここからは、病床・診療科ごとの導入傾向を詳しく解説します。

大病院

400床以上の大病院では、大手メーカー(例: 富士通、NECなど)のオンプレミス型システムが多く使用されています。

理由として、大病院では働くスタッフの数が多く、かつ、さまざまな職種が部門システムで運用しており、連携するシステムが多岐にわたるためです。つまり、情報連携のしやすさが使い勝手に大きな影響を与えるといえます。

そのほか、院内に専用のサーバー室を設けて、メーカーの専任担当者がシステムを運用・管理する仕組みを整えている場合が多くみられます。メーカー担当者とのやりとりも頻繁に交わされたり、システム操作に関するヘルプデスクを設けたりと、サポート体制を重要視している点も特徴です。

中小病院

中小病院では、大病院に比べて電子カルテの規模は小さくなりますが、オンプレミス型のシステム選択が一般的です。なお、中小病院ではリハビリや訪問先との連携が重要視されています。

有床診療所

有床診療所では入院の機能が必要なため、中小病院向けの電子カルテを利用するか、有床診療所専用の電子カルテを利用するケースがほとんどです。ただ、病院ほど多機能である必要は必ずしもありません。

無床診療所

無床診療所では、外来診療に特化した電子カルテが一般的です。病院や有床診療所とは異なり、入院に関する機能が不要となり、外来患者のデータ管理が中心です。ただし、眼科や婦人科など、診療科の特徴に対応した機能を求める傾向があります。

主に、オンプレミス型とクラウド型の2種類がありますが、近年開業した診療所ではクラウド型が多く選ばれています。

なぜなら、オンプレミス型の導入には一定の初期投資が必要であり、新規開業の場合には負担が大きいためです。クラウド型は導入コストが抑えられるため、新規開業時には魅力的な選択肢となっています。

精神科(主に病院)

精神科については、専用の電子カルテを用いる医療機関が多くみられます。精神科に特化した電子カルテに備わっている機能は以下のとおりです。

機能 |

特徴 |

診療履歴 |

|

サマライズ |

|

心理検査オーダー |

基本的な心理検査項目が事前に用意されているため、そのまま検査が実施できる |

診察前の短い時間でも、患者の状態を的確に把握できるような設計が特徴です。また、地域医療の連携を考慮して、クラウド型が多く採用されています。

電子カルテの種類

電子カルテは、オンプレミス型・クラウド型・ハイブリッド型の3つに分類されます。それぞれの特徴を解説するため参考にしてください。

オンプレミス型

オンプレミス型電子カルテは、自院内にサーバーを設置し、データを管理するシステムです。医院ごとにカスタマイズできるケースが多く、柔軟性が高い点が大きなメリットです。

一方で、コストの面ではデメリットがあります。院内にサーバーを設置するため、相応の初期投資が必要であり、約4年に一度の更新費用がかかるケースもあります。

さらに、サーバーの故障や不具合によって重要なデータが失われるリスクがあるため、緊急時に備えたバックアップは必要不可欠です。

クラウド型

クラウド型電子カルテは、サービス提供者が運用するサーバーにインターネットを介してデータを保管するシステムです。最大のメリットは、インターネット環境があれば、どんな端末でも利用できる点です。

また、導入費用と月額費用が比較的安価な傾向にあります。ただし、電子カルテメーカーのサーバーにデータを預けるため、細かなカスタマイズが難しい点はデメリットです。

関連記事:電子カルテの導入費用相場とは?オンプレミス型とクラウド型で徹底比較!/クラウド型電子カルテの特徴を徹底解説!メリットや注意点まで紹介します

ハイブリッド型

ハイブリッド型電子カルテは、クラウド型とオンプレミス型が融合したシステムです。オンプレミス型を基本に、オプションとしてクラウド機能を追加すると、オンプレミス型サーバーに障害が発生してもサーバーの切り替えができるようになります。

通常の診療はオンプレミス型として稼働するため、インターネット回線やブラウザの影響を受けません。同時にクラウドサーバーへデータを保存しており、オンプレミス型で利用している際にトラブルが生じて利用できなくなった場合には、クラウド型に切り替えて引き続き利用が可能です。

ただし、ハイブリッド型電子カルテは、オンプレミス型にクラウド型をオプションで追加するため、導入費用が高くなる点はデメリットです。機能が充実している反面、具体的なコストを算出しながら導入を検討する必要があります。

電子カルテの普及状況と将来像

電子カルテの普及状況と、今後国が進めていく将来像について詳しく解説していきます。

電子カルテ普及率の現状

厚生労働省の「電子カルテシステム等の普及状況の推移」によると、令和2年現在の電子カルテの普及率は、以下のようになっています。

- 一般病院:57.2%

- 一般診療所:49.9%

病床規模別における電子カルテの普及率は、以下のとおりです。

- 400床以上:91.2%

- 200〜399床:74.8%

- 200床未満:48.8%

病院と診療所、病床規模によって普及率は異なりますが、約50%以上の医療機関で電子カルテが導入されています。

出典:厚生労働省「電子カルテシステム等の普及状況の推移」

関連記事:電子カルテが普及しない理由とは?国内の普及率や最新の動向を紹介/電子カルテの歴史とは?普及率や将来の見通しを詳しく解説

国が進める電子カルテの将来像

今後、医療のDX化を見据え、全国的に電子カルテの情報を閲覧できる仕組みが検討されています。新しいサービスでは、以下の情報が「電子カルテ情報共有サービス(仮称)」として提供される予定です。

- 医療機関間での文書情報の電子送受信

- 全国の医療機関・薬局で患者の電子カルテ情報(6情報)の閲覧

- 患者本人が自身の電子カルテ情報(6情報)を閲覧

本サービスにより、健診結果報告書や診療情報提供書、退院時サマリなどの文書情報、そして傷病名、アレルギー、感染症、薬剤禁忌、検査(救急、生活習慣病)、処方といった6つの情報が紹介先の医療機関や薬局に共有されます。同時に本人も自身の情報を閲覧できるため、より効果的な医療を提供できるようになるでしょう。

参考:厚生労働省「電子カルテ情報共有サービス(仮称)について」

関連記事:電子カルテ義務化はいつから?導入のメリット・デメリットを解説

電子カルテを選ぶ際のポイント

電子カルテにはさまざまな種類があります。それぞれ特徴や強みが異なるため、自院に合ったものを選ぶことが大切です。

ここでは電子カルテを選ぶ際のポイントを5つ紹介します。

電子カルテの種類

電子カルテを選ぶ際には、まず「種類」を把握することが重要です。大きく分けて、次の2つの種類があります。

- クラウド型

- オンプレミス型

クラウド型はインターネット経由で利用するタイプの電子カルテです。初期費用が安く導入しやすいため、クリニックのような小規模な医療機関に向いています。ただし、インターネット環境が必須であり、回線の状況によっては動作が不安定になる可能性もあります。

オンプレミス型は院内にサーバーを設置し、システムを構築するタイプです。安定した動作とセキュリティの高さがメリットで、大規模病院などに向いています。一方、高額な初期費用とサーバー管理が必要です。

他システムとの連携

電子カルテは単体で使用するよりも、他の医療システムと連携させることで、より効果的に活用できます。例えば、予約システムと連携すれば、患者さんがWebサイトやアプリから予約した情報が自動的に電子カルテに反映されます。

また、会計システムと連携すれば、診察内容に基づいて自動的に診療報酬を計算できます。さらに、検査システムと連携すれば、血液検査や画像診断などの結果を電子カルテに自動的に取り込むことが可能です。

導入前に自院で利用しているシステムや、今後導入を検討しているシステムとの連携が可能かどうかを確認しておきましょう。

OSやデバイスによる利用制限

電子カルテシステムは、それぞれ対応しているOSやデバイスが異なります。例えば、製品によってはWindowsのみ対応でMacは利用できない、iPadやAndroidタブレットには対応していない、といった制限があります。

利用制限があると、せっかく導入した電子カルテが活用できなかったり、新たにデバイスを買い替えたりする必要があるでしょう。将来的に新しいOSやデバイスを導入する際にも、対応しているか確認が必要です。

OSやデバイスのバージョンアップに対応していない場合、セキュリティのリスクが高まったり、システムが正常に動作しなくなったりする可能性もあります。

機能性

電子カルテといっても、製品によって搭載されている機能はさまざまです。自院に必要な機能は診療科や規模、診療スタイルによって異なります。

例えば、画像診断を多く行う診療科であれば、画像管理機能が充実しているシステムが便利です。また、患者数が多いクリニックでは、予約管理機能が充実しているシステムを選ぶと受付業務の効率化に繋がります。

導入前に自院のニーズを明確化し、必要な機能が搭載されているか、操作性や使い勝手は良いかなどを確認することが大切です。トライアルを利用したり、実際に使用している医療機関の意見を参考にしたりするのもよいでしょう。

サポート体制

電子カルテを選ぶ際には、サポート体制が充実しているかどうかも重要なポイントです。電子カルテは導入して終わりではなく、使い始めてからも操作方法の質問やトラブル対応など、ベンダーのサポートが必要になる場面が多くあります。

サポート体制が充実していれば、問題が発生した場合でも迅速に解決できます。具体的には、電話やメールで問い合わせができるか、サポート対応時間は何時から何時までか、サポート費用は無料なのか、訪問サポートはあるのかなどを確認しましょう。

また、導入時のサポート体制も大切です。操作方法を学ぶための研修や既存のデータ移行、自院のニーズに合わせたカスタマイズなど、導入をスムーズに進めるためのサポートが充実しているかどうかも確認しておきましょう。

電子カルテのメーカー選びにお悩みの方へ

電子カルテには、数多くのメーカーや機能があり、自院に最適な電子カルテシステムを選定するのも一苦労です。そこで、電子カルテのメーカー選びに迷っている方に向けて、CLINICSカルテの詳細な解説を以下の資料で用意しています。 ぜひ具体的な検討の参考材料としてご覧ください。

まとめ

電子カルテの活用には数々のメリットがあり、もっている機能を使いこなせば業務効率が飛躍的に向上します。さらに、カルテの保管スペースを削減できるため、医療モールなどの限られた場所での開業も検討しやすくなるでしょう。

導入時には吟味が必要ですが、電子カルテの導入は業務の効率化に大いに寄与します。電子カルテを導入し、診療に関する業務プロセスの効率化を図ってみてはいかがでしょうか。