電子カルテが普及しない理由とは?国内の普及率や最新の動向を紹介

電子カルテの導入率は年々増えていますが、政府の目標を下回っているのが現状です。ここでは、電子カルテの普及率から、現在の課題、その課題に対する対策などを紹介します。

この記事を読むと以下のことがわかります。

- 電子カルテの普及率と現状

- 電子カルテ導入で期待される効果

- 電子カルテの普及率が低い理由とは

- 電子カルテの普及率が低い理由への対策

- 電子カルテを導入するメリットとは?

関連記事:クラウド型電子カルテとは?普及率と今後の見通しなども解説

目次[非表示]

- 1.電子カルテの普及率と現状

- 1.1.電子カルテの普及率

- 1.2.電子カルテ普及率の上昇要因

- 2.電子カルテの普及率が低い理由

- 2.1.理由1:紙カルテの使用歴が長い医療機関が多いから

- 2.2.理由2:コスト及び費用対効果の問題

- 2.3.理由3:小規模医院では医療IT専任担当者が不在

- 2.4.理由4:災害時を懸念している

- 2.5.理由5:パソコン操作に不安がある

- 3.電子カルテの普及率向上に関連する国の動き

- 3.1.電子カルテ情報共有サービスの導入

- 3.2.電子カルテの標準化

- 3.3.全国医療情報プラットフォームの構築

- 4.電子カルテ普及への対策

- 4.1.記入項目をカスタムできる

- 4.2.クラウド型電子カルテなら低価格で導入できる

- 4.3.補助金の活用

- 4.4.段階を踏んで少しずつ切り替える

- 5.電子カルテを導入するメリットとは?

- 5.1.情報の共有による最適な治療

- 5.2.カルテ紛失リスクの軽減

- 5.3.データの一元管理が可能

- 5.4.患者への「説明力」が向上することでより手厚いサポートに

- 6.電子カルテを選ぶ際の6つのポイント

- 6.1.1.電子カルテの種類で選ぶ

- 6.2.2.サポート体制の有無・充実性

- 6.3.3.操作性・標準性・安定性

- 6.4.4.他システムとの連携有無

- 6.5.5.必要な機能の有無

- 6.6.6.口コミや評判を参考にする

- 7.電子カルテの導入ステップ

- 7.1.1.自院に適した電子カルテの選定

- 7.2.2.導入した電子カルテの初期設定

- 7.3.3.電子カルテを試験運用

- 8.電子カルテ普及率のよくある質問

- 9.電子カルテの導入でさらなる業務効率化を

電子カルテの普及率と現状

まずここでは、電子カルテとはそもそもどんなものなのか、電子カルテの普及率が伸びているのは何故なのかを紐解いていきます。それぞれについて、一緒に確認していきましょう。

電子カルテの普及率

令和2年度における電子カルテの普及率は、以下の通りです。

一般病院 |

400床以上 |

200〜399床 |

200床未満 |

一般診療所 |

57.2% |

91.2% |

74.8% |

48.8% |

49.9% |

電子カルテ普及率の上昇要因

現在、日本にある大手の総合病院では、ほぼ全ての院において電子カルテを導入しています。

問診などにはまだ紙を使用している総合病院もありますが、カルテ管理は複数科での共有・一元化のため、電子化が普及しているのです。

最近では、個人クリニックや小規模医院でも導入が広まりつつあります。その最たる要因は新型コロナウイルスの蔓延です。

院内での非接触のため、オンライン診療が広まり、必然的にカルテも紙ではなく電子になっていったためでしょう。しかし、日本全体で見るとまだ普及率は低く、今後の導入が期待されている状況には変わりないのです。

電子カルテの普及率が低い理由

電子カルテの普及率が低い理由は、以下の通りです。

- 紙カルテの使用歴が長い医療機関が多いから

- コスト及び費用対効果の問題

- 小規模医院では医療IT専任担当者が不在

- 災害時を懸念している

- パソコン操作に不安がある

それぞれ詳しく紹介します。

理由1:紙カルテの使用歴が長い医療機関が多いから

電子カルテを導入しない理由として個人病院に多いものが、「紙カルテの使用歴が長い医療機関が多いから」だと言われています。地域密着型の医療機関だと、たしかに大型クリニックにくらべれば相対的に患者数は少なくなります。

また、カルテ自体も院の医師と看護師が見る程度であり、特に電子化せずとも不便がなかったのでしょう。

そのために、紙カルテの使用歴が長く、「いまさら電子カルテにしなくてもいいだろう」「電子カルテより紙のほうが慣れている」などの理由から、電子化を行わない選択をしている病院が多いようです。

理由2:コスト及び費用対効果の問題

このあと詳しく説明するクラウド型電子カルテの登場により、最近では電子カルテ導入費用は比較的安くなってきました。

とはいえ、オンプレミス型(自社でサーバーやソフトウェアなどシステム構築に必要なハードウェアを調達し、自院で電子カルテを運用する仕組み)はやはりまだ高価であり、ランニングコストなどを加味すると小規模医院では費用対効果が見込めないという考えから、電子カルテの導入を見送っているクリニックもあります。

理由3:小規模医院では医療IT専任担当者が不在

大手の病院の場合、部署としてIT担当者がおり、メンテナンスや問い合わせに対応してくれます。

しかし、小規模医院の場合は、医療IT専任担当者が不在なことが多く、院長や看護師が自ら設定する必要がありました。人的・時間的余裕のなさから、導入を見送ってきたクリニックもあったでしょう。

理由4:災害時を懸念している

電子カルテの普及率が低い要因として、災害時を懸念している点があげられます。災害によって停電が起きた場合に、電子カルテが使えなくなるケースが多い傾向です。

ただし、オンプレミス型電子カルテであればサーバーをクリニック内に設置できるため、災害時でも使用できる場合があります。

一方、紙カルテの場合、たとえ災害が起きたとしてもデータを確認することができるため安心です。災害時でも使用できる電子カルテかどうか、事前に確認しておきましょう。

理由5:パソコン操作に不安がある

電子カルテの普及率が低い原因には、パソコン操作に不安があることが考えられます。

医師のなかには、今までパソコンにあまり触れてこなかった方も少なくありません。電子カルテを導入すると、患者との対話より電子カルテの入力に意識が向いてしまう可能性があります。

そのため、電子カルテを導入しても問題なく診療できるように、医師をサポートするスタッフを配置するなどの対応が必要です。

電子カルテの普及率向上に関連する国の動き

電子カルテ情報共有サービスの導入

電子カルテ情報共有サービスは、全国の医療機関や薬局が患者の電子カルテ情報を共有する仕組みで、2025年4月からの運用開始が予定されています。

提供するサービスは次の4つです。

- 診療情報提供書を電子で共有できるサービス

- 各種健診結果を医療保険者及び全国の医療機関等や本人等が閲覧できるサービス

- 患者の6情報を全国の医療機関等や本人等が閲覧できるサービス

- 患者サマリーを本人等が閲覧できるサービス

電子カルテ情報共有サービスが導入されると、患者の診療情報や健診結果、薬剤情報などが医療機関間で共有されるため、重複検査や投薬ミスの防止が期待できます。また、救急搬送時など患者本人から情報が得られない場合でも、必要な医療情報を迅速に把握できるようになるでしょう。

さらに、患者自身もマイナポータルを通じて自身の医療情報を確認できるようになり、健康管理への意識向上に繋がることが期待されます。

電子カルテの標準化

電子カルテの標準化は医療機関間で患者情報を円滑に共有し、質の高い医療提供を実現するための取り組みです。日本政府は2022年に「医療DX令和ビジョン2030」を策定し、電子カルテ情報の標準化を推進しています。

具体的には、国際標準規格である「HL7 FHIR」を採用し、傷病名やアレルギー情報などのデータ項目や交換方式を統一します。詳しくは次の記事を参考にしてください。

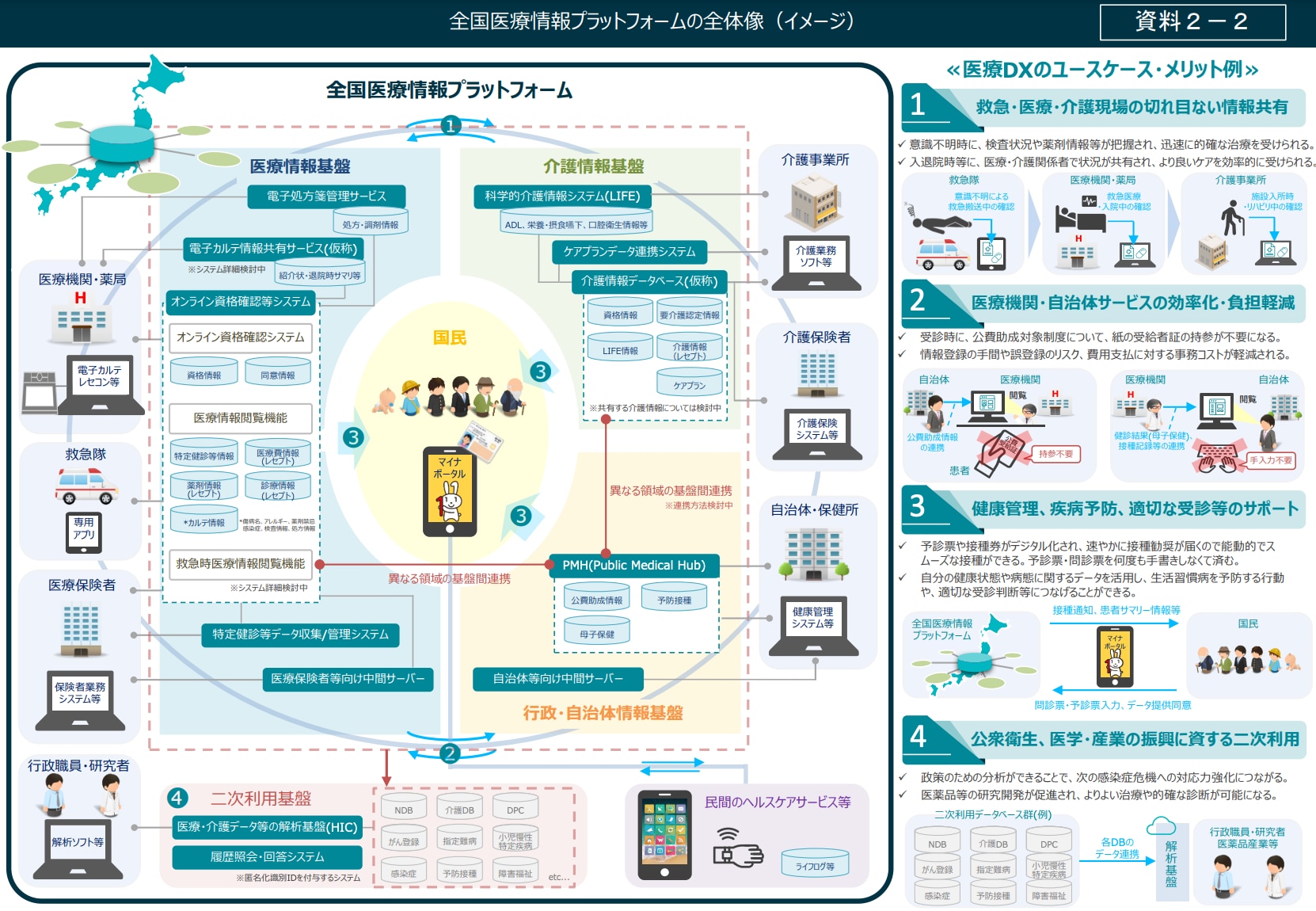

全国医療情報プラットフォームの構築

全国医療情報プラットフォームは医療機関や薬局、介護施設、自治体などが患者の医療情報を一元的に共有・管理するための基盤です。

電子カルテや予防接種情報、介護情報などを集約することで、重複診察の削減や医療の質向上、業務負担の軽減が期待されています。一方、導入コストやデジタル格差、セキュリティリスクといった課題もあります。

電子カルテ普及への対策

ここからは、上記で見てきた電子カルテの普及率が低い悩みについて、その対策をご紹介します。

いままで電子カルテにネガティブな印象を持っていた方は、その印象が変わるかもしれません。ぜひ参考にしてください。

記入項目をカスタムできる

電子カルテでは、カルテ入力用のテンプレートを使ってカルテを入力できます。紙カルテの記入項目に近づけるようにカスタムすれば、今までと変わらないヒアリングが可能です。

また、よく使う文章を「定型文」として登録しておくことができる機能もあります。一度登録しておけば、次からはボタンひとつで同じ文章を入力できるのでカルテの記入が効率化できます。

クラウド型電子カルテなら低価格で導入できる

クラウド型の電子カルテシステムは、その名の通り、「クラウド」を利用した電子カルテシステムです。従来型のオンプレミス型電子カルテと比べると低料金で導入・運用できる点が評価されています。

コストカットの大きな理由が、サーバーを外部に設置することで、サーバーの保守・監視、バージョンアップなどのメンテナンスも不要なためです。院内にデータを保管するよりも安全でかつ安価というメリットから、中小規模病院やクリニックで導入される例が多いです。

補助金の活用

電子カルテを導入する際は、補助金を活用しましょう。電子カルテを普及させるために、国や地方自治体などが補助金を出しています。

費用を気にして、電子カルテの導入に踏み切れない方もいるでしょう。電子カルテはシステムによって異なりますが、費用が高くなることも少なくありません。

可能な限り費用を抑えて電子カルテを導入できるように、国や地方自治体の補助金を活用しましょう。

段階を踏んで少しずつ切り替える

電子カルテを導入する際は、いきなりすべてのシステムを変えるのではなく、少しずつ切り替えましょう。段階を踏まないで電子カルテへ変えると、操作方法に慣れていないことでスタッフの業務効率も下がる可能性があります。

電子カルテを導入する際は「患者の少ない日に電子カルテにデータを入力する」など、段階を踏んで少しずつシステムを移行しましょう。

電子カルテを導入するメリットとは?

従来の紙カルテと比較したときの電子カルテ導入のメリットとは、どんなものなのでしょうか。以下では電子カルテの持つメリットについて紹介します。

情報の共有による最適な治療

電子カルテには端末とネットワークがあればどこからもアクセスできます。複数の診療科や医療機関・介護機関等でデータを共有できるので、遠隔診療や在宅診療に切り替わった場合も、最適な治療を提案できます。

また、複数の医療機関での重複検査・投薬も回避できます。

カルテ紛失リスクの軽減

東日本大震災では、27.3%の病院でデータ損失があったとされています(総務省「平成24年情報通信白書」)。

電子カルテ導入によってバックアップが容易になるほか、クラウド化によって、災害時などにおけるカルテ情報紛失のリスクも軽減されるのです。

データの一元管理が可能

電子カルテは検査システム、受付システム・レセコンと連携して、患者に関するデータを一元管理できます。診療にまつわる資料のデジタル化が進めば、患者の状態をリアルタイムで共有し、院内でドクターとナースが同時に確認できるようになります。

患者への「説明力」が向上することでより手厚いサポートに

電子カルテには、処方データや患者の検査データが蓄積されていきます。それらをまとめてモニターに表示して、患者に見せつつ治療方針などを説明すれば、患者の病気に対する理解も深まります。

電子カルテを選ぶ際の6つのポイント

電子カルテを選ぶ際のポイントは、以下の6つです。

- 電子カルテの種類で選ぶ

- サポート体制の有無・充実性

- 操作性・標準性・安定性

- 他システムとの連携有無

- 必要な機能の有無

- 口コミや評判を参考にする

それぞれ詳しく紹介します。

1.電子カルテの種類で選ぶ

電子カルテを選ぶ際は、クリニックに適した種類を選びましょう。電子カルテの種類は、以下の通りです。

- クラウド型

- オンプレミス型

- ハイブリッド型

- レセコン一体型

- レセコン分離型

それぞれ詳しく紹介します。

クラウド型

クラウド型は、インターネットに接続できれば場所を問わず利用できる電子カルテです。クラウド型電子カルテのデータはサーバー上で管理されるため、クリニック内にサーバーを設置する必要はありません。

サーバーを設置する費用がかからないため、導入費用を安く抑えられるでしょう。システムも自動的に更新されるため、利用しやすい電子カルテです。

オンプレミス型

オンプレミス型は、クリニック内に設置するサーバーにデータを管理する電子カルテです。基本的には外部では利用できず、クリニック内での利用に限られます。

専用のサーバーを設置するため、セキュリティに優れておりデータが漏えいするリスクが低いのが特徴です。

ただし、専用サーバーの設置が必要不可欠であるため初期費用が高くなる傾向にあります。クラウド型より、メンテナンスにも時間がかかるでしょう。

ハイブリッド型

ハイブリッド型は、オンプレミス型とクラウド型が融合した電子カルテです。

オンプレミス型は、専用のサーバーにトラブルが発生すると使えないことがあります。クラウド型はインターネット環境によって使い心地が変わるのがデメリットです。

ハイブリッド型は専用サーバーを利用するため、回線速度が遅い場合でも快適に利用できます。専用サーバーにトラブルが発生した際、インターネット接続に切り替えられるのがメリットです。

状況に応じて使い分けられるのがハイブリッド型ですが、導入費用が高くなりやすいのがデメリットでしょう。

レセコン一体型

レセコン一体型は、電子カルテとレセコンが一体になった電子カルテです。

レセコン一体型は、電子カルテとレセコンを別々に操作する必要がなく保険診療画面も手軽に見られます。保険診療をすぐに確認できるため、受付スタッフの支払業務を効率化できるでしょう。

しかし、システムにトラブルが起きるとレセコンと電子カルテともに利用できなくなるのがデメリットです。

レセコン分離型

レセコン分離型は、電子カルテとレセコンが個々に存在しています。電子カルテとレセコンのどちらかにトラブルが起きても、問題なく利用できるのがメリットです。

しかし、電子カルテのデータをレセコンに送信した際は、レセコンも操作しなければいけないなど連動性は低いといえるでしょう。また画面の表示なども統一されていないため、慣れるまでに時間がかかりやすいのが特徴です。

2.サポート体制の有無・充実性

電子カルテを選ぶ際は、サポート体制の有無・充実性に注目しましょう。電子カルテの使用中にトラブルが起きた際、サポートがなければ業務に支障が出ます。

また、電子カルテを導入したばかりだと操作方法がわからなくなる場合もあるでしょう。電話やメール、訪問などサポート体制を確認した上で電子カルテを選ぶのがおすすめです。

3.操作性・標準性・安定性

電子カルテを使いこなすためにも、操作性・標準性・安定性は重要です。

電子カルテを導入しても、問題なく操作できなければ業務に支障をきたします。使いやすい電子カルテを選ぶためにも、デモ段階で使用感を確かめましょう。

クリニック周辺で利用されている標準的な電子カルテを選べば、患者情報などを共有しやすくなります。また操作性が高く連携しやすい電子カルテでも、トラブルが多いと意味がありません。

操作性と標準性、安定性に優れた電子カルテを選ぶことで、スタッフの業務効率化を実現できます。

4.他システムとの連携有無

他システムと連携できる電子カルテを選ぶと、業務効率がアップします。

業務の効率化には電子カルテの連携有無は重要です。レセコンや地域の薬局、病院などさまざまなシステムと連携できる電子カルテを選びましょう。

5.必要な機能の有無

電子カルテを選ぶ際は、必要な機能が搭載されているか確認することが大切です。電子カルテには多彩な機能が搭載されています。

しかし、中には不要な機能も多く導入しても利用しないことも少なくありません。必要な機能が搭載されている、予算内で導入できる電子カルテを選びましょう。

6.口コミや評判を参考にする

電子カルテを選ぶ際は、口コミや評判を参考にしましょう。

電子カルテのホームページでは、使い心地や評判を記載しているケースが多い傾向です。実際に利用している医師の口コミや評判を参考にできるため、導入後をイメージしやすくなります。

電子カルテの選び方に悩んでいる方は、口コミや評判を参考にするのも一手です。

電子カルテの導入ステップ

電子カルテの導入の流れは、以下の通りです。

- 自院に適した電子カルテの選定

- 導入した電子カルテの初期設定

- 電子カルテを試験運用

それぞれ詳しく紹介します。

1.自院に適した電子カルテの選定

電子カルテを導入する際は、自院に適した電子カルテを選定しましょう。

自院に適した電子カルテを見つけるためにも、複数の電子カルテを比較するのがおすすめです。機能や費用などを比較検討して、自院に最適な電子カルテを見つけましょう。

2.導入した電子カルテの初期設定

電子カルテを導入したら、初期設定しましょう。電子機器が苦手な方だと、初期設定がおっくうになるかもしれません。

電子カルテには、業者が初期設定してくれるものもあります。自信がない方は初期設定してくれる、電子カルテを選ぶのが良いでしょう。

3.電子カルテを試験運用

初期設定が終わったら電子カルテを試験運用しましょう。試験運用の段階で、使い方や特徴を理解できると実際に導入した際にスムーズに利用できます。

電子カルテ普及率のよくある質問

電子カルテ普及率に関するよくある質問は、以下の通りです。

- そもそも電子カルテとは?

- 電子カルテの運用ルールを決める際のポイントとは?

- 電子カルテへ切り替える要因について知りたい

それぞれ詳しく紹介します。

1.そもそも電子カルテとは?

電子カルテとは、患者の検査結果や診療内容などを電子データに保存できるシステムです。

2.電子カルテの運用ルールを決める際のポイントとは?

電子カルテの運用ルールを決める際のポイントは「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に定められています。以下をご覧ください。

- 管理する情報の範囲

- システム管理者

- 利用者

- ハードとソフトの管理

- マニュアルの管理

- 教育と訓練

3.電子カルテへ切り替える要因について知りたい

他の病院と連携するために、電子カルテへの切り替えが必要になる場合があります。

連携している病院が電子データを共有したくても、紙カルテだとデータを共有できません。他病院とスムーズに連携するには、電子カルテが必要でしょう。

電子カルテの導入でさらなる業務効率化を

電子カルテはコスト面などで課題があり、なかなか導入が進んできませんでしたが、クラウド型電子カルテの登場や診療報酬の改定などにより、だんだんと導入しやすくなってきました。

今後の医療体制は、より柔軟な対応ができる診療方法を求められるようになります。電子カルテはこれからも推進されていくことでしょう。