【最新版】電子カルテと連携できるシステムの種類とは?連携することのメリットも徹底解説します!

医療機関では検査システムやリハビリシステム、レセプトコンピューターといったさまざまなシステムが部門ごとに導入されています。ただ、各システムに入力された情報は、該当システムのみで管理されている場合がほとんどであるため、医療機関全体で共有できていないケースが多い印象です。これらのシステムを統合し、医療機関全体で一元管理できるのが電子カルテ連携です。当記事では、電子カルテと連携できるシステム、および連携するメリットについて解説します。

また、検査システム・予約システム・問診システム・レセプトなど様々なシステムと連携が可能なCLINICSカルテの概要資料は以下よりダウンロード可能です。

ぜひダウンロードください。

目次[非表示]

- 1.電子カルテ連携とは?

- 2.電子カルテとシステムを連携するメリット

- 2.1.院内業務の効率化

- 2.2.患者さんの通院負担の軽減

- 2.3.ヒューマンエラー防止

- 3.電子カルテと連携できる10つのシステム

- 3.1.1.レセプトコンピューター

- 3.2.2.予約管理・問診システム

- 3.3.3.オンライン診療システム

- 3.4.4.医用画像管理システム

- 3.5.5.リハビリシステム

- 3.6.6.透析管理システム

- 3.7.7.健診・バイタル測定システム

- 3.8.8.検査システム

- 3.9.9.薬剤情報

- 3.10.10.オンライン資格確認

- 4.まとめ

電子カルテ連携とは?

電子カルテ連携とは、医療機関が導入しているさまざまな部門システムと電子カルテを連携させることを指します。

さまざまなシステムと連携させることで、電子カルテを基盤とした院内統合システムを構築・機能させることができます。そのため、医療業務の効率化はもちろん、チーム医療を強化できるでしょう。

電子カルテとシステムを連携するメリット

電子カルテとシステムを連携することで得られる具体的なメリットは、次の4つです。

- 院内業務の効率化

患者さんの通院負担の軽減

ヒューマンエラー防止

- 情報のシームレス化によって患者の待ち時間を短縮できる

院内業務の効率化

電子カルテと各種システム連携を行うことで大幅な業務効率の改善につながります。

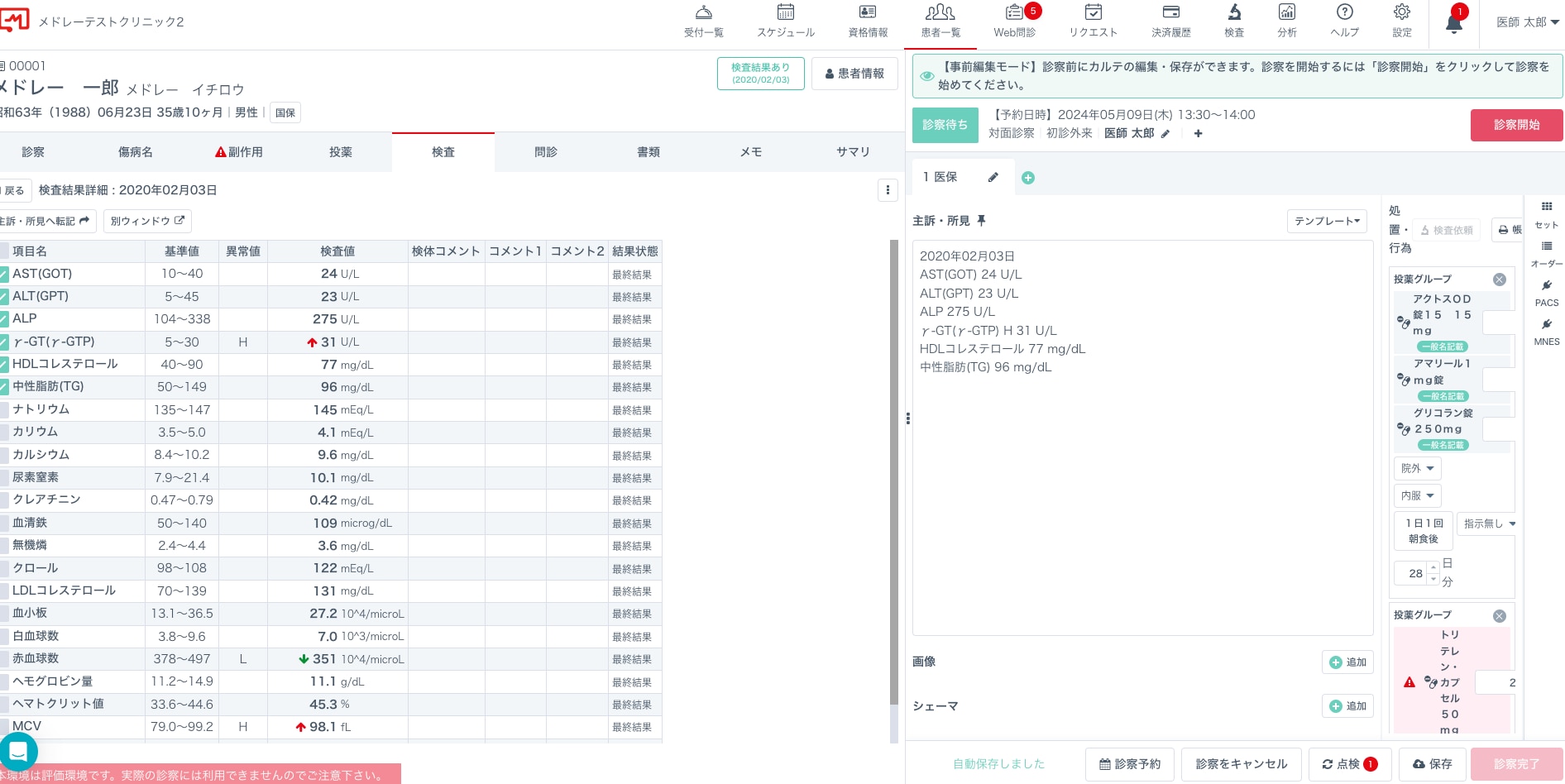

今回は例として弊社が提供するCLINICSカルテと検査会社の連携を紹介させていただきます。

検査会社との連携を行うことで、添付キャプチャのようにかんたんに検査結果を参照できたり、主訴所見欄への転記が可能になります。結果として業務が効率化されていきます。

患者さんの通院負担の軽減

電子カルテと各種システム連携をすることで患者さんの通院負担も軽減することができます。

例えば問診システムとクラウド型電子カルテを連携することによって診療前に事前に問診結果をカルテに取り組むことも可能になります。このことによって待合室の混雑解消され患者さんの負担が軽減されます。また、感染症リスクなども低下することが可能になります。

ヒューマンエラー防止

システム連携が可能になることによってヒューマンエラー防止が可能になると考えられます。

連携をしていない場合、例えば問診情報をカルテへ転記する際に手動での転記が求められます。

手動作業の場合ヒューマンエラーが生じる可能性があります。

一方でカルテとシステムが連携している場合であれば、カルテへの取り込み・転記を人を介さずに可能となるので、ヒューマンエラー防止が可能となります。

電子カルテと連携できる10つのシステム

電子カルテと連携できるシステムには、次の10つがあります。

- レセプトコンピューター

- 予約管理・問診システム

- オンライン診療システム

- 医用画像管理システム

- リハビリシステム

- 透析管理システム

- 健診・バイタル測定システム

- 検査システム

- 薬剤情報

- オンライン資格確認

それぞれ詳しくみていきましょう。

1.レセプトコンピューター

レセプトコンピューターとは、医療機関が健康保険組合に向けて診療報酬を請求する「診療報酬明細書(レセプト)」を作成するコンピューターです。レセコンや医療コンピューターとも呼ばれます。

レセプトコンピューターは電子カルテと連携することが可能であり、連携すると以下の3つのメリットが得られます。

- 受付から会計までの一元管理

- 入力ミスの削減

- 業務の効率化および業務負担の軽減

また、自動精算機とも連携しておけば、会計業務の自動化も可能です。

2.予約管理・問診システム

予約管理・問診システムと連携すれば、予約時およびWeb問診時に取得した患者情報を紐づけることができます。そのため、情報入力および転記作業の手間を大幅に減らせます。

システムの連携内容によっては、電子カルテに取り込まれた問診内容を確認しながら診察できるため、カルテの入力時間を削減できる点もメリットです。

3.オンライン診療システム

新型コロナウイルスによる感染拡大に伴い、オンライン診療はその必要性を増しています。オンライン診療システムと電子カルテを連携すれば、患者の通院する手間を短縮できるでしょう。

近年、入院期間の短縮や住み慣れた家で治療を希望する患者が増加していることで、在宅医療の需要も高まっています。在宅医療システムと電子カルテを連携したうえで、インターネットに接続している端末があれば、訪問診療記録や診療情報提供書といった各種文書作成が可能です。

病院に戻ってから入力したり、指示したりする必要がないため、利便性の向上にもつながるでしょう。

4.医用画像管理システム

医用画像管理システム(PACS)とは、CTやMRIで撮影した画像を管理・保管・閲覧できるシステムです。医用画像管理システムと連携すれば、各種画像を撮影した後、診察室や読影室といったビューア機能のあるパソコンやタブレットで画像を閲覧できます。

システムによっては、病院外でも画像参照できるため、業務の効率化はもちろん、医療の質を保つことも可能です。

5.リハビリシステム

リハビリシステムとは、スケジュール管理から患者の基本情報登録、実績登録を作成できるシステムです。

リハビリ支援システムと電子カルテを連携させておけば、医師は電子カルテからリハビリを依頼したり、実施したリハビリ内容を確認して評価したりすることができます。

6.透析管理システム

透析管理システムと電子カルテを連携させると、診療および透析に関するデータの一元管理が可能です。

例えば、予約管理から透析前後の体重、透析中の循環動態、実施した注射内容といった透析に関する情報が反映されるため、電子カルテを基盤に各部門と情報共有ができるようになります。

7.健診・バイタル測定システム

各種健診を実施する場合、予約から検査前の書類送付、検査キットの準備まで、さまざまな業務が発生します。

通信機器付きのバイタル測定システムを電子カルテと連携させておけば、バイタル記録を自動的に電子カルテへ反映させることが可能です。

8.検査システム

院内の検査システムと電子カルテを連携させることで、検査依頼やラベル発行、検査結果の共有が迅速に行えます。

電子カルテから検査結果の取り込みや閲覧が可能となれば、検体ラベルや帳票作成といった業務を過疎化できるため、患者の待ち時間短縮につなげることができるでしょう。

9.薬剤情報

電子カルテは「オンプレミス型」と「クラウド型」の2種類あります。オンプレミス型の場合、外部のインターネット接続に制限かかっているケースが多く、連携が難しい傾向です。一方、クラウド型の電子カルテを使用している場合、薬剤情報との連携をスムーズに行うことができます。

薬剤情報と電子カルテを連携すれば、薬剤情報提供サービスにアクセスして医薬品の情報を収集できます。医薬品情報収集を電子カルテで行いたい場合、インターネット接続を柔軟に行えるクラウド型電子カルテを利用するとよいでしょう。

10.オンライン資格確認

2021年10月より本格的に運用が開始した「オンライン資格確認」とも連携できます。

この連携によって患者さんがオンライン資格確認を行うとカルテに自動で患者さん情報が取り込まれてくるなどが可能となっております。令和6年度の診療報酬改定では医療DX推進にともない、

医療DX推進整備体制整備加算という新設項目が制定されました。

このことによって今後さらにオンライン資格確認と電子カルテのシームレスな連携が求められるでしょう。

電子カルテとシステム連携する際のポイント

電子カルテとシステム連携する際のポイントは大きく2つだと考えています。

- 利用中もしくは導入検討中のカルテの連携実績

- カルテメーカーもしくは各種システムのサポート体制

各種システムとカルテ連携を検討する際は、カルテの連携実績を必ず確認しましょう。

また、並行して確認が必要となるのが、連携時に専属の担当者によるサポート体制が存在するかという点です。

各種システムと連携実績があることはもちろん、連携の際にどのようなサポート体制が存在するのかを確認することが重要となります。

まとめ

当記事では、電子カルテと連携できるシステムと電子カルテを連携させることのメリット、そして実際に電子カルテとシステムを連携させる際のポイントについて解説してきました。

部門ごとにその業務をサポートする為のシステムが導入されています。これらシステムと電子カルテを上手く連携させれば、電子カルテを基盤とした院内統合システムを構築でき、情報をシームレスに共有・管理することが可能です。

その結果、業務の効率化や医療スタッフの入力ミスといったヒューマンエラーの削減につながり、患者に質の高い医療を提供できるようになるでしょう。