電子カルテの保存期間は何年?重要な三原則や保存方法、廃棄方法などを解説

5年以上前の紙カルテや、電子カルテ導入後に不要となった紙カルテなどの処分に悩んだことはないでしょうか。

カルテ(診療録)には保存期間が定められており、保存方法や廃棄方法についての細かい要求事項も存在します。

そこで、本記事では、カルテの保存期間や紙・電子の保存方法、廃棄方法について解説します。

目次[非表示]

- 1.病院で発生する書類の保存は必要なのか?

- 2.カルテの保存期間は5年

- 3.電子カルテの保存で欠かせない「電子保存の3原則」

- 4.電子カルテを保存する際の注意点

- 4.1.作成責任の所在を明確化しておく

- 4.2.権限のないものが勝手に入力できないようにしておく

- 4.3.外部からの侵入を防ぐセキュリティ対策を行う

- 4.4.データのバックアップを取る

- 5.カルテのおすすめの保存方法

- 6.カルテを長期的に保存するには

- 7.紙カルテのスキャンによる電子化保存について

- 8.紙カルテをデータ化する3つの方法

- 9.スキャン後の紙カルテは廃棄していい?

- 10.閉院した場合のカルテ保管について

- 11.閉院した場合の保管義務

- 11.1.別の医療機関へカルテを継承する場合の閉院

- 11.2.カルテを継承しない場合の閉院

- 11.3.管理者が死亡した場合の閉院

- 12.カルテの長期保存にはクラウド型電子カルテがおすすめ

病院で発生する書類の保存は必要なのか?

病院で発生する書類は保存が義務付けられています。医師法や医療法においてそれぞれの書類に保存期間が定められており、紛失すると罰則が科せられてしまうため、注意が必要です。

法律上、保存期間が過ぎた書類については破棄しても良いとなっています。しかし、医療行為が適切であったか判断する際に証拠となるのが、カルテや書類です。したがって、できる限り保存しておくことが望ましいでしょう。

また、保存期間の数え方にも注意が必要です。「診療が終わった日」から数えるべきとなっています。

診療に関する記録の紛失は、規則違反だけではなく、患者との信頼関係にも影響を及ぼします。

病院や病院に所属する個人を守り、患者と信頼関係を維持していくためにも、書類の保管は適切に行いましょう。

カルテの保存期間は5年

カルテの保存期間は、医師法で5年間と定められています。

しかし、医師法ではどこを起点にした5年間であるかについては明示されていません。

一方で、健康保険法に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(療担規則)では、5年間の起点を「診療が完結した日」と明記しています。

保険医療機関及び保険医療養担当規則 (厚生労働省令第15号)

|

この規則はあくまでも厚生労働省の省令であるため、医師法違反のような罰則はありません。

しかし、保険医療機関として、これを守る義務は生じます。

そのため、治療が続いている場合は、5年以上であってもカルテの保存が必要です。

ただし、治療が完結してから5年経過している場合にも、カルテが必要になるケースがあります。

なぜなら、治療完結後5年以上経過してから医療過誤が発覚した際に、事実調査のためにカルテの開示を請求されることがあるためです。

Point

医療訴訟における時効(2020年4月1日施行 改正民法)

|

さらに、日本医師会の「医師の職業倫理指針 第3版」では、カルテを永久保存することを推奨しています。

すでに大学病院などでは永久保存に方針転換しているところもあり、診療所においても可能な限り長期にわたって保存するべきでしょう。

医師の職業倫理指針 第3版

|

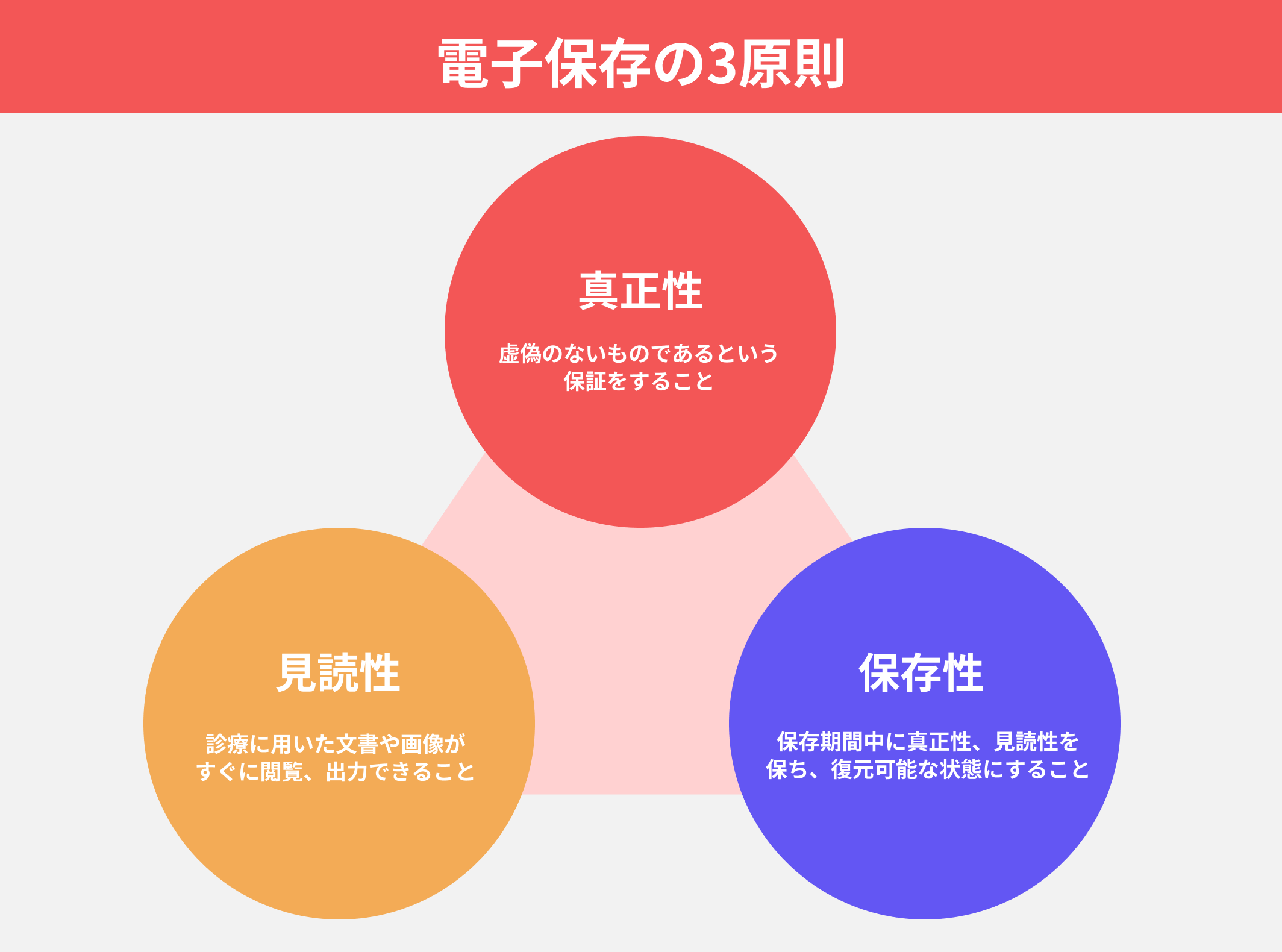

電子カルテの保存で欠かせない「電子保存の3原則」

電子カルテの保存で欠かせない「電子保存の三原則」として、以下の3つが挙げられます。

- 真正性

- 見読性

- 保存性

1つずつ詳しくみていきましょう。

真正性

「真正性」とは、虚偽のないものであるという保証をすることです。電子カルテの導入が一般的となっている現代において、改ざんやなりすましの防止は非常に重要な課題となっています。

電子カルテではIDやパスワードを知っていれば誰でもアクセスできるため、他人のIDを利用することも可能です。真正性の基本として、作成者の所在を明らかにすることやセキュリティ対策といったことも挙げられます。

電子カルテの改ざんやなりすましを防止するためにも、真正性を意識しながら記録し電子カルテを保存しましょう。

見読性

「見読性」とは、診療に用いた文書や画像がすぐに閲覧、出力できることです。診療に使用する電子カルテは医療従事者だけではなく、患者やその家族に見せる場合があるため、必要な情報を適切なタイミングで閲覧したり出力したりできなければなりません。

したがって、診療内容は分かりやすく記載し、誰が見ても理解できるようにする必要があります。

保存性

「保存性」とは、保存期間中に真正性、見読性を保ち、復元可能な状態にすることをいいます。簡単にいえば、データの破損や紛失を防止することです。

電子カルテはデータを保存しなければ保管できません。手書きとは違い、入力後に保存する必要があります。また、システムにウイルスが侵入し閲覧や操作ができなくなったり最悪の場合データが消失してしまったりするリスクもあるので、注意が必要です。

定期的にバックアップをとったり専門業者に点検してもらったりすることが大切です。

電子カルテを保存する際の注意点

電子カルテは上述した「電子保存の三原則」に則って保存することが大切です。ただ、「きちんと保存できているか自信がない」という方もいるでしょう。

そこで、ここでは「電子保存の三原則」をベースに電子カルテを保存する際の注意点を紹介します。

参考:厚生労働省|医療情報システムの安全管理に関するガイドライン

作成責任の所在を明確化しておく

電子保存する情報は、記録を作成するたびに責任者を明確にする必要があります。記録された情報を追記・訂正・消去する際も、同様に責任者を明確にすることが求められます。責任者が自明である場合でも、記録を残す形で運用を行うことが重要です。

情報の入力は、原則として診療行為を行った本人が責任を持って行うべきです。ただ、外科手術中に執刀医が経過を記録するのが難しい場合など、代行入力が必要になるケースも考えられます。このような場合は代行入力に関する規定を策定し、実施状況を記録に残しましょう。

権限のないものが勝手に入力できないようにしておく

電子カルテを保存する際には、誤入力や書き換え、消去、混同されることを防ぐための対策を講じる必要があります。虚偽入力や誤った操作による書き換え、消去、混同が起こる原因の一つが、入力者の故意や過失によるものです。

例えば、診療記録を意図的に改ざんしたり、入力ミスによって誤情報が記録される場合などが挙げられます。このような事態を防ぐために、アクセス制限を講じ、権限のないものが勝手に入力できないようにしておくことが大切です。

外部からの侵入を防ぐセキュリティ対策を行う

電子保存したデータは、ウイルスやバグなどで破壊されるリスクがあります。そのため、不正なソフトウェアの動作を防ぐ対策を講じることが必要です。

また、個人情報の配慮も重要です。患者の個人情報は診療録の法的な保存期間や契約期間が終了しても、情報が存在する限り保護されなければなりません。

データのバックアップを取る

電子情報が保存されている媒体や機器が不適切に扱われると、情報が失われたり破壊されたりする可能性があります。このような事態を防ぐためには、媒体や機器の保管・取扱いに対して技術的な対策を講じる必要があります。

その一つが定期的なバックアップです。診療記録などの情報を定期的にバックアップし、その履歴を含めて管理する必要があります。バックアップから情報を復元する際には、手順を明確に定め、復

元した情報が診療で利用可能であり、保存義務を満たすものとなるような仕組みを構築しておくことが望ましいです。

カルテのおすすめの保存方法

カルテのおすすめの保存方法として、以下の2つが挙げられます。

- 電子データでの保存

- 外部の保管サービス

1つずつ詳しくみていきましょう。

電子データでの保存

電子データの保存にはさまざまな規定があるため、自己判断で保存できません。厚生労働省の定めたガイドラインに沿って保存する必要があります。

ガイドラインには、データに触れた人が記録を残すことや、データの破損、漏洩を防止する対策法といった内容がまとめられています。書類を電子化する際は、必ずガイドラインに目を通しましょう。

外部の保管サービス

医療機関では毎日さまざまな書類が作成されます。患者一人に対して数多くの書類を用いるためです。

次から次へと作成される書類を保管するには、ある程度のスペースや容量を確保しておかなければなりません。外部の保管サービスを利用すれば、普段使わない書類を預けることができます。

そのため、スペースの確保やデータ容量の空きにつなげることができるでしょう。セキュリティ対策が施されている保管施設を利用すれば、データの破損や漏洩といったリスクも軽減できます。

カルテを長期的に保存するには

カルテを長期的に保管するための方法として、カルテの外部保存を専門業者に委託する方法があります。

かつて、カルテは作成した医療機関が自らの責任で、その医療機関内に保存することが一般的でした。

しかし、厚労省の通知「診療録等の保存を行う場所について」が発出されたことにより、一定の要件を満たす場合に外部保存が認められるようになりました。

外部保存を認める要件については、電子媒体により外部保存を行う場合と、紙媒体のまま外部保存を行う場合のそれぞれの指針が示されています。

電子媒体により外部保存を行う場合

|

紙媒体のままで外部保存を行う場合

|

Tips

|

電子保存の三原則

電子保存の三原則とは、電子的にカルテを保存・管理する場合に満たさなければならない、「真正性」「見読性」「保存性」の3つの基準のこと。詳しくは、医療情報の安全管理ルール「電子保存の三原則」の知っておくべき重要なポイントを参照ください。

|

また、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(第5版)」では、電子媒体による外部保存をさらに下記の2パターンに分けてそれぞれの要件を示しています。

電子媒体による外部保存をネットワークを通じて行う場合

電子媒体による外部保存をネットワークを通じて行う方法は、主にクラウド型電子カルテやクラウドバックアップが可能なオンプレミス型電子カルテにおいて用いられる外部保存方法です。

ネットワークを通じて外部保存を受託する事業者が、真生性を確保し、セキュリティ対策をしっかりと行うことで、医療機関の負担を軽減することができます。

具体的には、カルテを長期保管するうえで医療機関が負うべきコストや、セキュリティ対策の手間などが挙げられます。

このようなメリットがある反面、インターネット経由の情報漏えいなど、クラウド特有の重大な事故につながる恐れもあるため、十分に注意した運用方法が求められています。

電子媒体による外部保存をネットワークを通じて行う場合の要件(一部)

|

電子媒体による外部保存を磁気テープ、CD-R、DVD-Rなどのメディアで行う場合

電子媒体による外部保存を磁気テープ、CD-R、DVD-Rなどのメディアで行う方法は、主に紙カルテをスキャンして電子データとして外部保存する場合や、オンプレミス型電子カルテのバックアップデータを外部保存する場合に行われることが多い外部保存方法です。

紙媒体をそのまま外部保存する方法に比べて、メディアを目視しても内容が見えるわけではないため、搬送時の機密性を確保しやすく安全性が高いといわれています。

メディア自体にパスワードによるアクセス制限をかけることで、機密性はさらに高まります。

また、医療機関と委託先の機関がオンラインでつながっているわけではないため、ネットワーク上の脅威に晒されることもありません。

一方で、CD-R、DVD-Rなどのメディアには、耐久性や汎用性が低いというデメリットがあります。

物理的な衝撃でディスクが割れるリスクがあるだけでなく、熱や湿気にも強くありません。

電子媒体による外部保存を磁気テープ、CD-R、DVD-Rなどのメディアで行う場合の要件(一部)

|

紙カルテのスキャンによる電子化保存について

紙カルテをスキャンして電子データとして保管することについては、2005年4月に「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信技術の利用に関する法律(e-文書法)」が施行されたことにより、一定要件下で可能となっています。

厚生労働省が策定した「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(第5版)」において、e-文書法を遵守するための具体的な指針が示されています。

診療録等をスキャナ等により電子化して保存する場合の要件(一部)

|

紙カルテをデータ化する3つの方法

紙カルテをデータ化する方法として、以下の3つが挙げられます。

- スタンド式

- フラットベット式

- オットフィード式

1つずつ詳しくみていきましょう。

スタンド式

「スタンド式」とは、スキャナの価格が安価である点では魅力的ですが、ページを送りながらスキャンしていく必要があるため、手間がかかります。

しかし、コストを抑えたい医療機関にとっては最適な方法といえるでしょう。

フラットベット式

「フラットベット式」とは、1枚ずつスキャンしていく昔ながらの方法です。

手間はかかるものの、1枚ずつ書類を確認しながら的確にスキャンできるため、スキャンのし忘れといったミスを減らせます。

オットフィード式

「オットフィード式」とは、複数枚あるカルテを順番通りに流してスキャンしていく形式です。

画質がよく、読取機能の性能が上がってきているため、近年人気を集めています。

スキャン後の紙カルテは廃棄していい?

紙カルテのスキャンによってできる電子データは、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(第5版)」に準拠した電子署名・タイムスタンプを付与することで、元の紙カルテと同様の原本性を保つことができます。

そのため、スキャン後の紙カルテは廃棄しても問題ございません。

紙カルテを廃棄する際は、溶解、粉砕(シュレッダー)、焼却などの方法があり、機密文書処理事業者に委託するのが一般的です。ただし、業者の選定には、十分に注意する必要があります。

多くの要配慮個人情報が記載された紙カルテが万が一流出した場合、患者のプライバシーや人権を侵害する恐れがあるため、セキュリティ対策が万全な業者を選定しましょう。

機密文書処理業者を選定する際のチェックポイント

|

閉院した場合のカルテ保管について

カルテの保管は5年間、レントゲンフィルムは3年間の保管義務がありますが、閉院した場合のカルテについても保管期間は同じです。

たとえ保管期間が終わったとしても書類を破棄するのはおすすめできません。というのも、医療行為の正当性やミスがなかったかという証拠書類になるからです。診療に関する書類は閉院後も保管しておくことが大切です。

閉院した場合の保管義務

閉院した場合の保管義務は、以下の3パターンに分かれます。

それぞれ詳しくみていきましょう。

別の医療機関へカルテを継承する場合の閉院

カルテの管理責任は医療機関の管理者にあります。もしも事業を継承した場合、カルテも継承されます。

つまり、別の医療機関へカルテを継承したうえで閉院した場合、継承した先の病院管理者に保管義務が移るということです。

カルテを継承しない場合の閉院

カルテを継承せず閉院した場合、閉院した医療機関に保管責任があります。カルテの保管期間は5年間となっているため、閉院後5年間はカルテを保管しておかなければなりません。

管理者が死亡した場合の閉院

たとえ管理者が死亡した場合でも、保管義務は管理者の遺族には継承されません。厚生労働省は、保健所といった公的機関での保管を推奨していますが、ほとんど利用されておらず、遺族が破棄しているのが現状です。

ただし、損害賠償請求といった支払い義務は遺族に継承されます。保管責任の継承がない場合でも、万が一に備えて証拠となる書類は保管しておくことが望ましいでしょう。

カルテの長期保存にはクラウド型電子カルテがおすすめ

ここまでご紹介してきたように、カルテの保存については、厚生労働省の通知やガイドラインにより細かく要求事項が定められています。

各要求事項を医療機関が自ら精査しながら対応していくことは、簡単なことではありません。

そこで、なるべく長期的にカルテを保存するための手段として、クラウド型電子カルテの導入をおすすめします。

クラウド型電子カルテの場合、各医療機関のデータが常に「電子保存の三原則」を遵守した状態で、データセンターで厳重に管理されています。

カルテの保存期間に応じて、わざわざ外部保存や廃棄を業者に委託する必要がなくなるため、コスト削減としてのメリットもあります。

また、災害時のBCP対策としても有効で、データの消失を防ぐ役割も担っています。

CLINICSでは、他にも「医療情報の安全管理ルール「電子保存の三原則」の知っておくべき重要なポイント」という記事も電子保存に関する記事を公開しておりますので、ぜひこちらもご確認ください。