オンライン診療のメリット・デメリットとは|医療機関側と患者さん側の双方の目線で完全解説

本記事では、オンライン診療導入によって患者さん側、医療機関側の双方にどのようなメリットがあるのかをCLINICSオンライン診療3,200件の導入実績をもとに解説させていただきます。

目次[非表示]

- 1.オンライン診療とは

- 2.オンライン診療のメリット

- 2.1.医療機関側のオンライン診療導入メリット

- 2.1.1.治療継続率の改善が期待できる

- 2.1.2.遠方の患者さんの診療ができる

- 2.1.3.院内業務の効率化が期待できる

- 2.1.4.土日診療の院内混雑が緩和が期待できる

- 2.2.患者側のオンライン診療導入メリット

- 2.2.1.通院負担が軽減される

- 2.2.2.通院待ち時間が解消される

- 2.2.3.感染リスクを抑えられる

- 3.オンライン診療の課題と注意点

- 3.1.診断のための情報が十分に得られない場合がある

- 3.2.機器の扱いに不慣れ患者さんにとっては受診が難しい

- 3.3.患者の通信不良により診察が行えない場合がある

- 3.4.対面診療に比べ収益性が低い

- 3.5.オンライン診療に適さない疾患もある

- 4.まとめ

オンライン診療とは

オンライン診療とは、対面ではなくスマートフォンやパソコンを使って、医師が遠隔で患者を診る診療を指します。遠隔診療ガイドラインが制定された1997年当初は、離島やへき地、在宅糖尿病患者への医療提供を目的としていました。

近年では、新型コロナの流行や政府による医療DXの促進などもあり、都心部を中心に疾病に対するオンライン診療が行われるようになっています。

また、厚生労働省はオンライン診療実施の目的を以下のように述べています。

- 患者の日常生活の情報を得ることにより、医療の質のさらなる向上に結び付けていく

- 医療を必要とする患者に対して、医療に対するアクセシビリティ(アクセスの容易性)を確保し、より良い医療を受けられる機会を増やす

- 患者が治療に能動的に参画することにより、治療の効果を最大化する

上記の目的を達成するためにも、オンライン診療は今後の医療に欠かせないツールとして、発展していくと予想されています。 出典:厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(https://www.mhlw.go.jp/content/001126064.pdf )(20231021)

オンライン診療のメリット

オンライン診療のメリットについて、医療機関側と患者側の双方の目線で解説させていただきます。

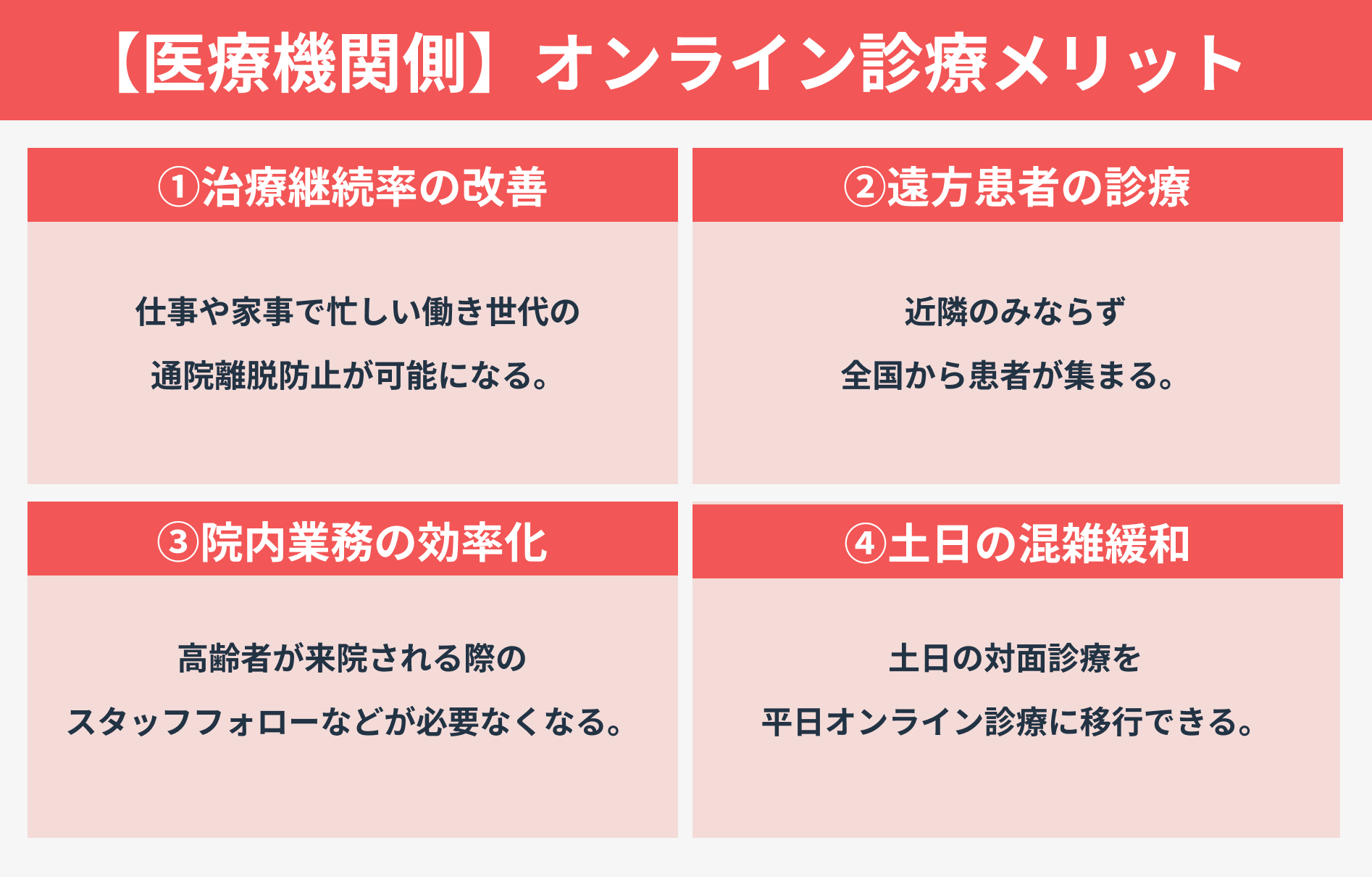

医療機関側のオンライン診療導入メリット

まず、医療機関側が得られるメリットについて解説します。

治療継続率の改善が期待できる

「仕事や家事などで忙しくなった」や「引っ越しで通院が難しくなった」など様々な理由で通院が難しくなってしまう患者さんがいらっしゃるかと思います。オンライン診療であれば好きな場所で診療を受けることができるため医療機関側は治療離脱の防止が可能となります。

遠方の患者さんの診療ができる

オンライン診療を活用することによって対面で接触できる近隣患者のみならず遠方患者の診療も可能となります。全国の患者さんとコミュニケーションを取れるのがオンライン診療の魅力となっています。

院内業務の効率化が期待できる

例えば足の不自由な高齢者患者が来院される場合、スタッフさんによる患者フォローは欠かせないと思います。また、院内感染のリスク防止のために医療機器や各備品の消毒を都度行っている医療機関様もいらっしゃるのではないでしょうか。オンライン診療を活用することで、上記業務の必要性が無くなるため、院内業務の効率化が図れます。

土日診療の院内混雑が緩和が期待できる

働き世代の患者さんであれば仕事の都合上などで、平日通院が難しく週末に診療を受けに来る方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。オンライン診療を活用することで平日診療への移行を促すことが可能になります。このことによって土日診療の院内混雑を緩和することが可能になります。

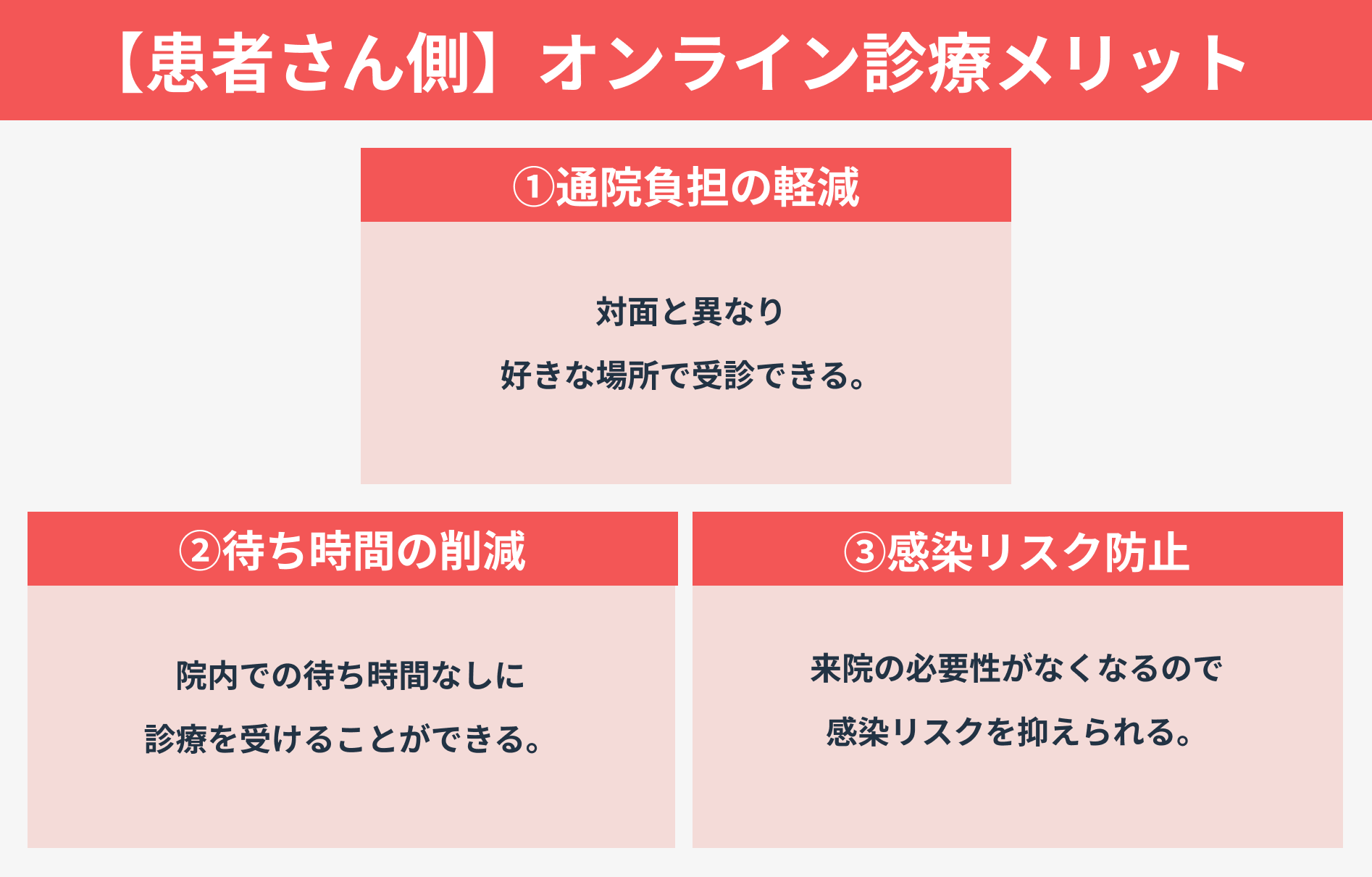

患者側のオンライン診療導入メリット

患者さん側が得られるメリットについて解説します。

通院負担が軽減される

働き世代の患者さんであれば、仕事の都合上などで平日に対面診療を受けることが難しい方もいらっしゃるかと思います。オンライン診療を活用することで来院せずとも診療を受けることができるので、平日にも診療を受けることが可能となります。

高齢者患者さんの場合、足の調子があまり良くなく通院が難しいという方もいらっしゃるかと思います。オンライン診療を使用することで、来院負担を軽減することができます。

また、来院時に付き添われていた親族の方も付き添いが不要となるので負担軽減につながります。

通院待ち時間が解消される

対面診療の場合は院内での待ち時間が生じてしまうと思いますが、

オンライン診療であれば、通院なしで診療を受けられるので通院の待ち時間が解消されます。

感染リスクを抑えられる

オンライン診療の導入により、来院の必要性がなくなるため、新型コロナウイルスやインフルエンザ、風邪などの感染防止につながります。 近年、新型コロナウィルス感染の流行を起点に、感染症への懸念は増加傾向にあります。特に基礎疾患を持っている方や高齢者の方は、感染することで重症化する可能性があるため、ハイリスクな接触機会をできるだけ少なくしたいと考えるケースは少なくないと思います。 特に新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの流行時など、感染リスクを最小限に抑えるために、オンライン診療は有用です。

オンライン診療の課題と注意点

オンライン診療の課題と注意点について解説します。

診断のための情報が十分に得られない場合がある

オンライン診療では、モニター越しに患者さんの状態を確認するため、触診や視診もできません。尿や血液検査、レントゲン撮影などの各種検査も行えないため、診断をすることは多くのケースで難しいでしょう。

また、対面診療と比べて、患者さんの状態を正確に把握することが難しく、薬の効果や副作用を確認することも難しいという課題があります。

もちろん、オンライン診療でも時間を使ってヒアリングすれば、不安な点の相談や質問への対応は可能です。ただし、患者に対しては、あくまで対面での診療を主としてオンライン診療の活用を促すようにしましょう。

機器の扱いに不慣れ患者さんにとっては受診が難しい

高齢者やオンライン機器の使用に不慣れな方は、オンライン診療の利用が難しいケースがあります。

ビデオ通話や専用ツールを利用するため、スマートフォンやパソコンの操作に不安がある方やビデオ通話自体に慣れていない方にとって、オンライン診療の活用はハードルが高いといえるでしょう。

患者の通信不良により診察が行えない場合がある

通信環境の問題によって、診察が困難な場合があります。たとえば、騒音によって音声が聞き取りにくかったり、ネットワークが不安定で動画が途切れてしまったりするなどの問題が想定できます。

オンライン診療を導入した医院にアンケート調査を実施したところ「通信の問題によって診療ができなかった」や「通信の問題によってコミュニケーションが不十分だった」と回答したケースも報告されており、あらかじめ患者に対して環境を整える必要性の情報提供が重要です。

参考:日本オンライン診療研究会「オンライン診療に関するアンケート集計結果」(https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/000504416.pdf )(20231021)

対面診療に比べ収益性が低い

従来、オンライン診療は点数が低く設定されていたため、対面診療に比べて収益性が低い点が懸念されていました。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大の影響などもあり、令和4年度の診療報酬改定から、オンライン診療の点数が引き上げられています。

ただし、コロナ禍における臨時的な取り扱いとは異なる点には注意が必要です。たとえば、オンライン診療の実施・算定は電話では不可であり、リアルタイムでの双方向ビデオ通話のみが適応されます。

また、治療計画の制定が必要であったり、初診のオンライン診療では勃起不全治療薬の処方ができなかったりと注意すべき点は複数あります。オンライン診療を提供する医師は、研修を受講することが義務付けられており、施設基準に係る届出の提出も必要です。

これらの注意点を遵守しながら、安全かつ効果的なオンライン診療を提供することが求められます。

2020年度改定 |

時限的特例措置 |

2022年度改定 |

2024年度改定 |

|

|---|---|---|---|---|

初診料 |

ー |

214点 |

251点 |

253点 |

再診料 |

71点(オンライン診療料) |

73点(電話等再診) |

73点 |

75点 |

医学管理料 |

100点(オンライン診療料 |

147点(電話等再診時) |

対面の約87% |

対面の約87% |

加算可能医療機関 |

200床未満の保険医療機関 |

200床未満の保険医療機関 |

200床未満の保険医療機関 |

200床未満の保険医療機関 |

オンライン診療に適さない疾患もある

対面診療では医師が症状を直接視察し、触診や聴診を通じて病状を判断できます。一方、オンライン診療は患者の自覚症状に基づいた問診が主となり、より詳細な診察が困難です。

そのため、一部の疾患はオンライン診療が適さない場合があります。

【オンライン診療に適している症例】

- 生活習慣病の定期的な管理

- 病態が安定した花粉症や高血圧症の内科的管理

- 軽度の咳や湿疹などの新規症状

【オンライン初診に適さない症例】

- 定期的な対面診察や特定の検査が必要な疾患

- レントゲンや呼吸機能検査が必要な疾患

- 腹痛、胸痛、頭痛などの急性症状

一般社団法人⽇本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に関する提⾔」のうちの、オンライン診療の初診に適さない症状と、オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤についても事前にご確認ください。

また、厚生労働省は、都道府県ごとにオンライン診療を提供する医療機関のリストを公表しているため、導入する際の参考としてご活用ください。

出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について」(

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00014.html

)(20231021)

まとめ

オンライン診療は医療機関、患者側ともに、さまざまなメリットが存在します。

今後、医療DXが推進される中でシステム導入する医療機関も増加することが予想できます。

弊社ではオンライン診療システムであるCLINICSオンライン診療システムを提供しています。

CLINICS 3,200件の導入実績を踏まえて導入から活用サポートまでさせていただきます。

導入にご興味がある医療機関の方は、ぜひお問い合わせください。