【医療機関必見】オンライン診療とは?概要からメリット・注意点まで徹底解説!

「自院でオンライン診療を取り入れるべきか迷っている」

「そもそもオンライン診療とは?」

クリニックを経営する方のなかには、このような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。オンライン診療とは、スマートフォンやタブレット端末などを通じてオンライン上で診察する方法です。医療機関側が得られるメリットとして「治療継続率の向上」や「患者の普段の状態が把握できる」「患者数の平常化」などが挙げられます。

本記事では「オンライン診療の概要」と「医療機関側と患者側が得られるメリット」を中心に解説します。オンライン診療導入の検討にお役立てください。

目次[非表示]

- 1.オンライン診療とは

- 1.1.オンライン診療を始めるために必要な手続き

- 1.2.オンライン診療の流れ

- 2.オンライン診療の前に医師が把握すべき情報

- 3.オンライン診療のメリット

- 3.1.医療機関側のメリット

- 3.1.1.①治療継続率が向上する

- 3.1.2.②患者の普段の状態が把握できる

- 3.1.3.③土日と平日の患者数の平準化ができる

- 3.2.患者側のメリット

- 3.2.1.①通院負担を軽減できる

- 3.2.2.②感染リスクを回避できる

- 4.オンライン診療に必要なもの

- 5.オンライン診療を導入する流れ

- 6.オンライン診療を導入する際の注意点

- 7.オンライン診療を導入すべきかどうかの判断軸

- 8.まとめ

オンライン診療とは

厚生労働省は、オンライン診療を以下のように定義しています。

「遠隔医療のうち、医師-患者間において、情報通信機器を通して、患者の診察及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、リアルタイムにより行う行為。」

引用:厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」

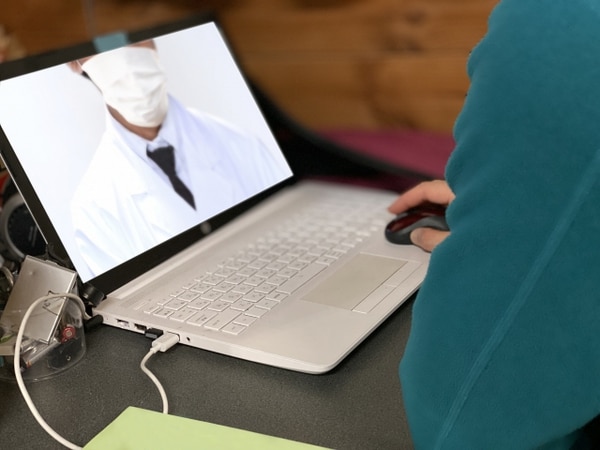

情報通信機器とはスマートフォンやタブレット端末、パソコンなどを指し、これらを利用してオンライン上で診療を行う方法が「オンライン診療」と呼ばれています。コロナ禍において「患者が自宅に居ながら診察を受けられる方法」として注目されました。

また、新型コロナウイルスの流行が契機となり「対象疾患の制限などの緩和」や「診療報酬の引き上げ」などが実施された結果、導入する医療機関が増加しています。多くの医療機関で、慢性疾患の定期的な通院や検査結果の説明に活用されています。

また、新型コロナウイルスやインフルエンザに感染した患者の経過観察をオンライン診療で行うことは、感染対策の観点からも引き続き有効です。

オンライン診療を始めるために必要な手続き

オンライン診療を始めるには「施設基準の届け出」と「オンライン診療の研修受講」が必要です。令和4年度の診療報酬改定により「情報通信機器を用いた診療」の診療報酬の算定には、厚生局への届出が求められます。

例)東京都の医療機関:管轄は関東信越厚生局

届出では施設基準を満たしているかどうかに加え、緊急時に連携する保健医療機関の記載が必要です。なお、届出に必要な書類は、各厚生局のホームページからダウンロードができます。さらに、オンライン診療を始めるためには、医師は「オンライン診療に責任を有する者」として研修の受講義務があります。研修プログラムは「オンライン診療に関する諸制度」や「提供するにあたって遵守すべき事項」などをe-Learningで受講する形式です。厚生労働省の専用ページから申し込む必要があります。なお、申し込みには日本医師会認証センターが発行する「医師資格証」記載のカードIDが必要です。

以下のページから、オンライン診療研修の申し込みが可能です。

厚生労働省「オンライン診療研修/緊急避妊薬の処方に対する研修」

オンライン診療の流れ

オンライン診療の一般的な流れは以下のとおりです。

- 予約受付

- 事前準備

- 問診

- 診察

- 処方

- 会計

まず、患者からオンライン診療の予約を受け付け、保険証や診察券の情報、同意書などを事前に提出してもらいます。その後、患者に問診票を記入してもらい、症状や既往歴を把握したうえで、予約時間になったらビデオ通話による診察を開始します。本人確認を行い、問診・視診を実施し、必要があれば処方箋を発行し、患者が希望する薬局へ送付します。最後に、診療費はオンライン決済で回収します。

オンライン診療の前に医師が把握すべき情報

オンライン診療を始める前に、医師が把握すべき情報は次の2つです。

- オンライン診療の初診に適さない症状

- オンライン診療の初診での投与に検討が必要な薬剤

オンライン診療の初診に適さない症状

オンライン診療の適切な実施を目的に作成された「日本医学会連合 オンライン診療の初診に関する提言」において、診療科ごとに「情報量や対応手段の問題で初診からのオンライン診療に適さない状態」の具体例が挙げられています。

それは「診断のために医療機関における検査が必要な状態」「あるいは投薬以外の治療を開始すべき状態」とされており、例えば外科系の場合は「出血や疼痛などがある体表面のしこり」や「人工肛門の異常」なども挙げられます。

診療を「オンライン」か「対面」のどちらですべきかは、患者の状態の「緊急性」および「対面による情報量あるいは対応の違い」の観点から判断します。患者の状態が「できる限り早く対面診療を受けるべき状態」の場合、オンライン診療での初診は適していません。また、オンライン診療においては最初に症状を評価し、必要に応じて対面診療へ切り替える必要も。そのため、オンライン診療で初診を行う場合は、オンライン診療の限界を患者に理解してもらったうえで「受診のしやすさ」を利点として活用するのが適切です。

出典:厚生労働省「日本医学会連合オンライン診療の初診に関する提言」

オンライン診療の初診での投与に検討が必要な薬剤

オンライン診療の初診において、以下の薬剤に関しては処方に十分な検討が必要です。一律に初診での処方が不可なのではなく、個々の患者の状態に応じた柔軟な対応が求められます。

- 病原微生物に対する薬剤

- 抗悪性腫瘍薬

- 炎症・免疫・アレルギーに対する薬

- 代謝系に作用する薬

- 内分泌系薬剤

- ビタミン製剤、輸液・栄養製剤

- 血液製剤、血液系に作用する薬剤

- 循環器系に作用する薬剤

- 呼吸器系に作用する薬剤

- 消化器系に作用する薬剤

- 神経系に作用する薬剤

- 腎・泌尿器系薬剤

- 眼科系薬剤

- 耳鼻咽喉科系薬剤

- 皮膚科系薬剤

- 精神系薬剤

出典:厚生労働省「日本医学会連合オンライン診療の初診に関する提言」

オンライン診療のメリット

ここからは、オンライン診療で得られるメリットを「医療機関側」と「患者側」に分けて解説します。

医療機関側のメリット

オンライン診療で医療機関側が得られるメリットは、次の3つです。

①治療継続率が向上する

オンライン診療では、患者が仕事が忙しくて通院する時間がないといった場合でも診察が受けやすいため、治療継続率が向上します。オンライン診療はインターネット環境さえあれば、場所を問わずに診察できます。さらに待ち時間がなく、診察料の会計までオンラインで完結できるため、患者負担の軽減が可能です。

②患者の普段の状態が把握できる

オンライン診療の場合、患者は自宅のようなリラックスした環境で診察を受ける割合が多いでしょう。その場合、患者の普段の状態を把握できます。例えば慢性疾患の場合、オンライン診療では、患者の生活環境が把握できるため、患者の日常生活に沿った具体的な指導が可能です。また、子どもの場合、クリニックでは緊張しやすいですが、自宅でリラックスした状態の様子を確認することが可能です。

③土日と平日の患者数の平準化ができる

オンライン診療は原則予約制のため、特定の曜日や時間帯に患者が集中することを避けられます。オンライン診療は、予約枠を自院で調整可能です。例えば「空いている平日の昼間は予約枠を増やす」「混雑する土日は予約枠を減らす」などの活用により、土日と平日の患者数を平準化することができます。結果として「患者の待ち時間の減少」や「スタッフの残業時間の減少」「丁寧な診察の提供」などのメリットを得られます。

患者側のメリット

オンライン診療で患者側が得られるメリットは、次の2つです。

①通院負担を軽減できる

オンライン診療は、インターネットがつながる環境であれば、自宅でも出先でも受診できます。さらに専用のアプリがあれば、パソコン以外のスマートフォンやタブレット端末でも受診可能です。医療機関まで出向く必要がないため、移動時間や待ち時間が短縮できます。また「子どもや両親を連れて通院する」「会社を休んで受診する」などの手間の軽減もポイントです。オンライン診療は診察から会計まで自宅で完結できるため、負担を軽減しながら治療を継続できる点がメリットです。

②感染リスクを回避できる

オンライン診療は、外出する必要がないため、新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染リスクが回避できます。受診のために外出した場合「バスや電車などを利用した移動時」や「院内での順番待ち」などのタイミングで感染症にかかるリスクがあります。新型コロナウイルスの流行時には、院内感染を含む感染防止を目的としてオンライン診療に関する制度が見直されたケースもあり、感染リスクへの対応策として有効な点がメリットです。

オンライン診療に必要なもの

オンライン診療には、以下のシステム・機器を導入して環境を整える必要があります。

オンライン診療システム:オンライン診療に必要な機能が備わっているシステムです。システムによって機能に差がありますが、予約や問診、ビデオ通話、支払いまで一元管理できるシステムもあります。

パソコンやスマートフォンなどの通信機器:オンライン診療システムによってサポート環境が異なります。導入するシステムに応じて選定しましょう。

カメラ:何でもよいわけではなく「画質」や「フレームレート」などを確認したうえで選びましょう。患者への説明時に図や文字を映す場合は200万画素以上、解消度は最低でもHD 720p以上が望ましいとされています。パソコンのスペックや通信環境を考慮したうえで選びましょう。

マイク:パソコンやカメラに内蔵されているケースもあります。しかし、こもってしまい聞き取りにくい可能性も考えられます。患者へ確実に音声を届けるには、イヤホンマイクの利用も検討しましょう。

CLINICSでは、オンライン診療システム「CLINICSオンライン診療」を提供しています。オンライン診療に必要な機能を網羅しており、予約から支払いまで一元管理が可能です。また専属の導入支援担当がサポートするため、オンライン診療の導入が効率的に実現できます。詳しくは下記もあわせてご参考ください。

オンライン診療を導入する流れ

オンライン診察を導入する一般的な流れは次のとおりです。

- オンライン診療の研修を受講する

- 必要な機材の準備やツールを検討する

- 地方厚生(支)局にオンライン診療の届出をする

- 診療計画や同意書を作成する

ここではそれぞれのステップを詳しく解説します。

1.オンライン診療の研修を受講する

オンライン診療を行うには、厚生労働省が指定する研修の受講が必要です。研修はe-learning形式で、インターネット環境があれば、自分の都合に合わせて受講できます。研修で学ぶのは、オンライン診療の基本的な考え方から、実際の進め方、注意すべき法律上のポイントなどです。受講を終えると修了証が発行されます。修了証は、オンライン診療を始める際に必要となる届出に添付する書類として使います。

2.必要な機材の準備やツールを検討する

オンライン診療を始めるには、必要な機材と安定した通信環境を整えることが前提となります。具体的な準備内容については、前述のとおりです。予約管理や決済機能が一体となった専用システムを導入すれば、日々の業務をより効率的に進められます。どの機材やツールを使うかは、クリニックの規模や対象となる患者層に合わせて慎重に選ぶことが大切です。

3.地方厚生(支)局にオンライン診療の届出をする

オンライン診療を保険診療として行うには、所轄の地方厚生(支)局へ届出を行う必要があります。提出書類は「基本診療料の施設基準等に係る届出書」や「情報通信機器を用いた診療に係る届出書添付書類」など。それぞれ各地方厚生(支)局のウェブサイトから入手でき、必要事項を記入し、郵送または窓口への持参によって提出します。届出が受理されれば、オンライン診療に関する診療報酬を算定できるようになります。

4.診療計画や同意書を作成する

オンライン診療を行う際には、患者との間で診療計画書や同意書を取り交わすことが推奨されています。診療計画書には、診療の目的や進め方、使用する通信機器、緊急時の対応方法などを明記しなければなりません。同意書は、患者がオンライン診療の内容やリスクを理解したうえで、納得して受診することを文書で確認するものです。書類は患者との信頼関係を築くうえで役立つだけでなく、万が一のトラブルを未然に防ぐうえでも重要です。作成の際は、厚生労働省や医師会が提供している雛形を参考にしながら、自院の状況に応じて適切に調整するとよいでしょう。

オンライン診療を導入する際の注意点

オンライン診療を導入する際の注意点は、次の2つです。

⒈スムーズな診療ができない可能性がある

スマートフォンやパソコンの操作に慣れない方が利用する場合、スムーズに診察できない可能性があります。オンライン診療では、予約から決済までの一連の操作を患者側が行う必要があります。具体的には「保険証の登録」や「問診票の入力」などの操作です。そのため、高齢者のようなオンライン上でのやり取りに不慣れな方を診察する場合は「予約時間になっても診察が始められない」「丁寧な操作説明が必要」などの問題が発生する可能性があります。医療機関側で取り組める解決策として「情報通信機器の扱いに慣れている若年層からオンライン診療の対応を始める」「患者サポート窓口があるオンライン診療システムを導入する」といったものが挙げられます。患者の利便性向上を目指すあまり、自院の業務効率が悪くならないように注意しましょう。

⒉十分な診察ができず見落としのリスクがある

オンライン診療ではビデオ通話を活用するため、検査や触診が行えません。対面診療と比べると得られる情報が少ないため、疾患を見落とすリスクがあります。また、オンライン診療の視診において、利用するデバイスの画質や通信環境によっては症状を見落とす可能性があります。そのため、視診や触診の結果が診断に大きな影響を与える疾患については、対面診療が適している可能性が高いでしょう。オンライン診療の限界を医療機関側と患者側が十分理解し、あくまで対面診療を主として診療を実施しましょう。

オンライン診療を導入すべきかどうかの判断軸

自院にオンライン診療を導入すべきかどうかの判断は「症状が安定している慢性疾患患者が多いかどうか」と「ビジネスパーソンや子育て世代が多いかどうか」の2つを軸に検討すると判断が容易です。

⒈症状が安定している慢性疾患患者が多いかどうか

具体的には、高血圧や糖尿病などの生活習慣病が該当します。慢性疾患が原因で定期的に薬を処方している患者が一定数いる場合、オンライン診療を導入すれば患者の「利便性向上」や「脱落防止」につながります。通院の継続率向上が期待できるため、症状が安定している慢性疾患患者が多い場合は、オンライン診療の導入を検討しましょう。

⒉ビジネスパーソンや子育て世代が多いかどうか

ビジネスパーソンや子育て世代が多いと、仕事や子育てにより時間の都合がつけにくいため、平日に通院するのが難しい傾向にあります。オンライン診療は、パソコンやスマートフォンなどで手軽に受診可能です。そのため「仕事の昼休み」や「家事の合間」などに受診してもらえる確率が高まります。自院の患者層が仕事や子育てで忙しい患者が多い場合は、オンライン診療の導入を検討しましょう。

まとめ

オンライン診療は医療機関側だけでなく患者側にもメリットが多く、必要に応じて対面診療を実施すればメリットが最大化できます。本記事で紹介した導入すべきかどうかの判断軸を参考に、自院へのオンライン診療の導入を検討しましょう。