オンライン診療の普及率をデータで徹底解説!最新結果から考察します

新型コロナウイルス感染拡大を経たのち、認知度が急速に広まった「オンライン診療」ですが、現状の普及率を知りたい方も多いのではないでしょうか。実際に規模を問わず、多くの医療機関がオンライン診療を導入しています。そこで本記事では、日本におけるオンライン診療の普及率や、世界市場での普及率、オンライン診療のメリットなどについて紹介します。オンライン診療の動向把握としてお役立てください。

目次[非表示]

厚生労働省の調査報告で見る

日本のオンライン診療普及率とは

最近の日本におけるオンライン診療普及率について、厚生労働省の公表データをもとに詳しく解説します。

オンライン診療の普及率

2020年4月:10,812件

2023年3月:18,121件

2023年3月時点で、電話や情報通信機器を用いた診療を実施した医療機関数は、18,121件で、全体の約16%を占めています(2020年4月時点では、10,812件で全体の9.7%の結果であり、新型コロナウイルスの流行により、オンライン診療の普及が拡大したことがわかります)。ただし、この数値はコロナ禍の特例措置期間中のものであり、正式な届出をしていない医療機関や電話のみの診療も含まれる点に注意が必要です。なお、この特例措置は2023年7月末をもって終了しています。

参考:令和5年1月~3月の電話診療・オンライン診療の実績の検証の結果|厚生労働省

届出医療機関数の推移

2022年7月:5,494施設

2023年10月:10,108施設

2022年の診療報酬の改定により、保険診療におけるオンライン診療の評価が新設され、「情報通信機器を用いた初診料等」の届出を行う医療機関が増加しています。中央社会保険医療協議会の報告によると、この届出を行っている医療機関数は、2022年7月時点で5,494施設、2023年10月には10,108施設へと倍近くに増加しました。診療報酬上の評価向上や関連手続きのオンライン化なども、この増加を後押ししていると考えられます。

参考:外来(その4) 情報通信機器を用いた診療 | 厚生労働省

世界市場のオンライン診療の普及率

続いては、世界市場のオンライン診療の普及率について解説していきます。

続いては、世界市場のオンライン診療の普及率について解説していきます。

世界の遠隔医療市場

2019年:約500億ドル

2023年:944億4,000万ドル

世界の遠隔医療市場の規模は、2019年時点で約500億ドルと想定されていました。しかし、新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大して以降、世界の遠隔医療市場規模は 2022年に874億1,000 万ドルと評価され、2023年944億4,000 万ドルから2030年までに2,862 億2,000 万ドルに成長すると予測されています。今後AIの活用をはじめ、さらなる医療のデジタル化が進み、遠隔医療市場の規模も右肩上がりに増加していくでしょう。

参考:遠隔医療市場規模|FORTUNE BUISINESS INSIGHTS

主要国のオンライン診療普及率

仏・米・英:約20%(コロナ前)

仏:約50% 米:約60% 英:約70%(コロナ後)

フランス、アメリカ、イギリスにおけるオンライン診療の普及率は、新型コロナウイルス感染症の前段階では約20%でした。規制が緩和された後は、フランス約50%、アメリカ約60%、イギリス約70%にまで普及率が向上しています。新型コロナウイルス感染症前の日本の普及率は約5%でしたが、規制緩和後には15%まで増加しました。多くの主要国で規制緩和が行われた結果、オンライン診療の普及率が上昇しました。

参考:新型コロナウイルス感染症に対応する各国の医療提供体制の国際比較研究(21CA2011)厚生労働科学研究成果データベース (MHLW GRANTS SYSTEM)

日本のオンライン診療が普及しない理由

日本のオンライン診療が普及しない理由について、下記3つに整理して解説します。

1)対面診療よりも点数が低く設定されているため

日本のオンライン診療が普及しない一因は、診療報酬の点数の低さにあります。診療報酬の改定によって評価は向上したものの、対面の診療と比べて触診・打診・聴診等が実施できないなどの理由で、低い水準にとどまっています。以下は、2024年における対面診療・オンライン診療を行った際に算定できる診療報酬点数の比較表です。

対面診療 | オンライン診療 | |

|---|---|---|

初診料 | 291点 | 253点 |

再診療 | 75点 | 75点 |

外来診療料 | 76点 | 75点 |

医学管理料の(令和4年度改訂)の比較

医学管理料区分 | 対面診療 | オンライン診療 |

|---|---|---|

特定疾患療養管理料(診療所) | 225点 | 196点 |

乳幼児育児栄養指導料 | 130点 | 113点 |

在宅自己注射指導管理料 | 240点 | 209点 |

参考:令和6年度診療報酬改定【全体概要版】

参考:令和4年度診療報酬改定の概要個別改定事項Ⅱ(情報通信機器を用いた診療)

加えて、オンライン診療のシステムや環境を整備するには一定の費用がかかるため、医療機関にとって取り組みやすいものとは言い難い状況です。複数の要因が重なり、オンライン診療の普及が遅れているといえます。

しかし、オンライン診療における診療報酬は、継続的に見直され、全体として引き上げ・拡充の方向に。対面診療の点数とは依然として差がありますが、オンライン診療の評価は着実に上昇しているといえます。

2)対面診療のほうが安心と感じているため

厚生労働省が実施した「令和4年入院・外来医療等における実態調査(外来患者票)」によると、オンライン診療を受診した感想として、対面診療と比べて十分なコミュニケーションを取れないと感じた78.1%、対面診療と比べて十分な診察を受けられないと感じた57.5%との結果が出ています。医療機関側としても診療報酬の低さや導入に伴う負担を懸念しており、オンライン診療の定着には慎重な検討が必要との声が反映された結果といえるでしょう。また、クレジットカード決済などを導入していないクリニックでは、「窓口自己負担金の徴収に困る」などの声も。感染リスクを最小限に抑える観点からの必要性は認められつつも、対面診療の重要性が強調されています。

3)医療現場のIT化が遅れているため

日本の医療現場におけるIT化は、諸外国に比べ遅れをとっているのが現状です。

電子カルテ(EMR)の普及率を見ると、2018年の時点でイングランドでは病院・総合診療医(GP)ともに約99%、スウェーデンでは病院・GPともに90%以上と非常に高い水準にありました。一方、日本では2023年時点においても、一般病院における電子カルテの普及率は65.6%、一般診療所では55.0%となっています。

我が国においても、400床以上の大規模な病院では93.7%と高い普及率を示しているものの、オンライン診療を円滑に提供するための基盤整備として、さらなる電子カルテの普及推進が急がれます。

参考:諸外国における医療情報の標準化動向調査|厚生労働省

参考:電子カルテシステム等の普及状況の推移|厚生労働省

オンライン診療のメリット

オンライン診療には以下のような患者側のメリットがあります。

- 時間や交通費を節約できる

- 感染リスクを抑えられる

- 24時間いつでも予約ができる

- 自宅でリラックスして診察を受けることができる

患者側だけではなく、医療機関側も再診率の向上を図れたり、遠方の患者へのフォローが可能になったりと得られるメリットは多々あります。詳しい内容は下記の記事で解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

オンライン診療の注意点

オンライン診療には以下のような注意すべき点もあります。

- 一部の薬の処方に制限がある(特に向精神薬)

- 一時的な処置である

症状が急変したり、ほかの疾患の疑いがあったりする場合はもちろん、対面での診療をベースに、必要に応じてオンライン診療を活用する方向で整理されている点は念頭に置いておきましょう。

参考:オンライン診療の初診に関する提⾔|一般社団法人⽇本医学会連合

オンライン診療の普及率は今後も拡大

高齢化が進む日本において、オンライン診療の需要は高まりを見せています。深刻化する医師不足や地域偏在といった課題の解決方法としても注目されており、オンライン診療の普及率は今後も着実に拡大していくと予測されます。その要因とは。

国が推進しているから

政府はオンライン診療の普及に注力しています。もともとオンライン診療は再診や特定疾患などに限定されていましたが、新型コロナウイルス感染症をきっかけに規制が緩和され、現在は初診からのオンライン診療も可能に。対象疾患についての制限も撤廃され、医師の判断でより多くの疾患に対しオンライン診療ができるようになっています。さらに、関連する診療報酬の引き上げや、ガイドラインの整備も進んでいます。

医師・患者の満足度が高いから

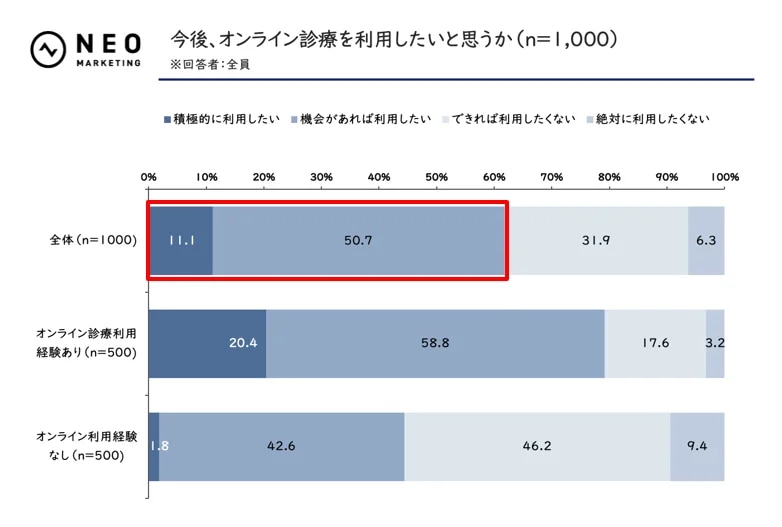

オンライン診療の利用経験がある患者の多くが、その利便性に高い満足を感じています。2024年に株式会社ネオマーケティングが実施した調査によると、利用経験者の約8割が今後の継続利用意向を示しています。

画像出展:株式会社ネオマーケティング

特に「予約の取りやすさ」や「移動・待ち時間の短縮」に評価が。一方、医師側についても、過去の調査ではオンライン診療を導入した医師の約4割が「診療効率が向上した」と回答するなど、効果を実感する声が報告されています。今後も制度やシステムの改善が進んでいることを踏まえると、医師の満足度も徐々に高まっていると考えられます。

ITインフラの普及が進んでいるから

医療サービスの効率化や質の向上を目標に、政府は医療DXを推進しています。その基盤として、マイナンバーカードを用いたオンライン資格確認は、2023年4月から保険医療機関・薬局に対して導入が原則義務化されました。さらに、2030年までに電子カルテ普及率100%を目指すという目標のもと、導入支援や情報連携の標準化が進んでいます。こうしたITインフラの浸透に伴い、オンライン診療を導入するクリニックは増加が見込まれます。

おすすめのオンライン診療システム

以下の記事では、オンライン診療システムの中でも優れたシステムを紹介しています。ピックアップしている企業は高いセキュリティ基準を満たしており、利便性も高いため、オンライン診療をより効果的に活用したい方におすすめです。

まとめ

日本のオンライン診療の普及率は、現状、他の主要国に比べて低い傾向があります。理由として、診療報酬の水準が低く設定されている点や、環境の整備費用などが考えられます。しかし、政府は医療DXを推進しており、診療報酬の改定や要件緩和も確実に進んでいます。今後、日本のオンライン診療の普及率はますます向上するでしょう。