【最新版】オンライン診療で利用できる支払い方法とは?利用方法や導入例を紹介!

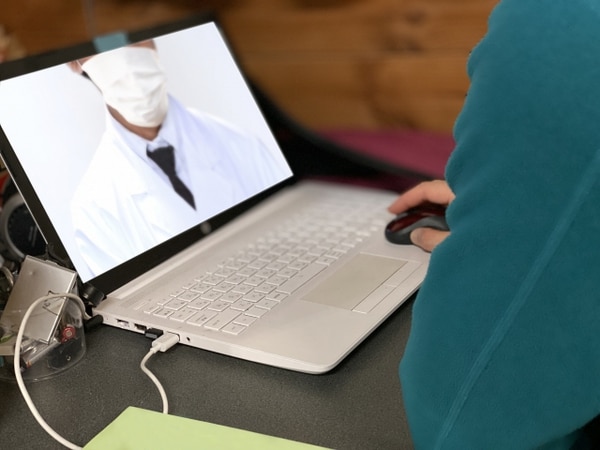

新型コロナウイルス感染症がまだまだ猛威を振るう昨今、対面せずにパソコンやスマホ、タブレットを利用したオンライン診療が注目を浴びるようになりました。オンライン診療であれば、患者を待たせることなく時間通りに診察を開始できます。

また、毎回支払いする必要がなく、クレジットカード払いやまとめて現金で支払うなど、会計担当者の業務量が軽減したり安全性に長けていたりと、利便性の高いものだといえるでしょう。

当記事では、オンライン診療の概要やオンライン診療を導入する上で医療者側が知っておくべき支払い方法について解説していきます。

目次[非表示]

- 1.オンライン診療とは?

- 1.1.オンライン診療のメリット

- 1.2.コロナ禍でオンライン診療のニーズが高まっている

- 2.オンライン診療における2つの支払い方法

- 2.1.1.対面によるおまとめ支払い

- 2.2.2.決済サービスによる支払い

- 2.2.1.1.QRコード決済

- 2.2.2.2.メールリンク型決済

- 3.オンライン診療の支払い方法は医療機関によって異なる

- 4.キャッシュレス決済以外の選択肢を設けることも大切

- 5.オンライン診療の支払いでクレジットカード決済を導入している5つの事例

- 5.1.1.CLINICS

- 5.2.2.LINEドクター

- 5.3.3.ポケットドクター

- 5.4.4.CURON

- 5.5.5.オンライン診療Pay

- 6.まとめ

オンライン診療とは?

オンライン診療 とは、患者と対面せずにオンラインで診療することができるシステムです。インターネット環境とパソコンがあれば診療することができます。

患者が来院しなくても診察が可能であるため、感染症予防をはじめ、患者を待たせることなく時間通りに診療が進められます。

オンライン診療のメリット

オンライン診療のメリットは、以下の3点です。

- 予約を取らなくてもいい

- 患者を待たせなくてもいい

- 感染のリスクが低い

診療後に次回の予約を取る手間が省けるのが、オンライン診療のメリットです。例えば、複数の科を受診している患者の場合、それぞれの科と予約が重複しないよう調整するために、時間を要します。

オンライン診療であれば、患者が自分のスケジュールに合わせて予約してくれるため、診療時間を有効に使えます。

また、患者が事前に予約を入れてくれるため、患者を待たせることなく時間通りに診察を始めることができます。また、予約枠が埋まっていても、病院に患者が集まっているわけではないため、感染のリスクが低下する点もメリットです。

コロナ禍でオンライン診療のニーズが高まっている

新型コロナウイルスの感染拡大によって、オンライン診療に対するニーズは高まっています。また、ニーズの高まりを受けて、厚生労働省がオンライン診療の実施要件を緩和したことで、導入を検討している医療機関も増えてきました。

また、少子高齢化や地方の過疎化によって医療格差が広がりをみせています。医療格差の解決にもオンライン診療は注目されており、コロナ禍が収まった後もニーズは高まりつづけるといえるでしょう。

オンライン診療における2つの支払い方法

オンライン診療の支払いには、大きく分けて以下の2つの方法があります。

- 対面によるおまとめ支払い

- 決済サービスによる支払い

それぞれ詳しくみていきましょう。

1.対面によるおまとめ支払い

対面によるおまとめ支払いとは、患者が次回来院した際に、対面でオンライン診療の料金をまとめて支払ってもらうことです。というのも、オンライン診療を利用する患者は3ヶ月に1回、通院して対面診療を受けなければなりません。

したがって、支払いのためにわざわざ来院してもらうのではなく、対面診療で来院したついでに支払ってもらう形です。医療機関がおまとめ支払いを導入する場合は、現金決済にすることで別途決済システムを導入する手間が省けるでしょう。

2.決済サービスによる支払い

決済サービスを導入すれば、オンライン診療の費用を確実に支払ってもらうことが可能です。ここでは患者が支払いやすい2つの決済方法について、それぞれ詳しく解説します。

1.QRコード決済

QRコード決済サービス「pay pay」は、厚生労働省のオンライン診療における取り扱い方針の発表を受けて、特例措置期間中にオンライン診療向けのサービスを提供しています。

QRコード決済とは、患者がスマホやタブレットで、医療機関が表示したQRコードを読み取って支払いをする、ユーザースキャン方式の支払方法です。

QRコード決済には以下2種類あります。

ビデオ通話中にQRコードを医療機関が提示し、患者がそのコードを読み取って支払う方法

オンライン診療ツールにQRコードを提示して、患者がスクリーンショットをした後アプリでスキャンして支払う方法

2.メールリンク型決済

メールリンク型決済とは、患者にメールやSNSで案内したURLを介して、オンライン上で決済してもらうサービスです。

オンライン診療の予約をする際、あらかじめ記入してもらった患者のメールアドレス宛てに決済用URLを送信することで、決済まで簡単に完結できるシステムとなっています。

オンライン診療の支払い方法は医療機関によって異なる

オンライン診療アプリによって定められている支払い方法は異なります。また、医療機関によって導入しているオンライン診療アプリもさまざまです。そのため、オンライン診療の支払い方法は医療機関によって異なるわけです。

オンライン診療を利用したい医療機関がどのようなオンライン医療アプリを使用しており、どのような支払い方法に対応しているのか、あらかじめホームページなどで分かりやすく掲載しておくことが大切と言えるでしょう。

キャッシュレス決済以外の選択肢を設けることも大切

キャッシュレス決済がよくわからない、利用していないという患者はまだまだ多いかもしれません。そのため、振り込みや引き落とし、窓口決済といった支払い方法の選択肢も設けておくといいでしょう。

決済方法を数種類準備しておけば、患者に安心感を与えられます。とはいえ支払い方法が増えれば、医療機関の会計担当者の負担が増す恐れがあるため注意が必要です。

安易にさまざまな支払方法を導入するのではなく、利用している患者層にあわせて選択するといいでしょう。

オンライン診療の支払いでクレジットカード決済を導入している5つの事例

オンライン診療の支払いでクレジットカード決済を導入している事例には、以下の5つがあります。

サービス名 |

提供企業 |

|

|---|---|---|

1 |

CLINICS |

株式会社メドレー |

2 |

LINEドクター |

LINEヘルスケア株式会社 |

3 |

ポケットドクター |

MRT株式会社×株式会社オプティム |

4 |

CURON |

株式会社MICIN |

5 |

オンライン診療Pay |

アルファノート株式会社 |

それぞれ詳しくみていきましょう。

1.CLINICS

インターネットを通して、医師が職場や自宅にいる患者を診察したり薬剤師が服薬指導をしたりすることができるサービスが、CLINICSです。オンラインで処方された薬は自宅に届けられるため、医療機関に出向くのが難しい患者にとって安心して利用できるオンライン診療となっています。

医療機関側は、システム側にサービス利用料として決済額の3.45%を支払わなければなりません。しかし患者側は継続的な通院や薬を受け取る負担が減り、さまざまな感染の不安を払拭できるメリットがあります。

オンライン診療費の支払いはクレジットカードで行います。またメール登録しておけば事前に予約通知が患者に届けられるため、オンライン診療の急なキャンセルを防ぐことができるでしょう。

参考:CLINICS

2.LINEドクター

LINEドクターもオンライン診療Payと同様に、使用が比較的簡単なオンライン決済方法の1つです。患者は、サービスのトップページから受診したい医療機関を簡単に検索することができます。

検索結果から患者に合った医療機関を選んだうえで、予約情報と個人情報を入力し支払い方法を選択します。支払い方法はLINEPayかクレジットカードから選ぶことが可能です。続けて保険証や医療証の登録、処方箋の送り先を入力して予約を確定したら、オンライン診療が開始されます。

診療費用は、予約時に指定した方法で自動的に支払われます。あらかじめ登録してある公式アカウント「ラインドクターお知らせ」で支払い完了のお知らせが届くため、安心して利用できるでしょう。

参考:LINEドクター - LINEで使えるオンライン診療 | サービスについて

3.ポケットドクター

ポケットドクターでは、スマートフォンやタブレットに搭載されているカメラを使うことにより、従来のオンライン診療と比較して、より具体的な医療に関するアドバイスをすることができます。

体調が優れない患者がポケットドクターを利用すれば、どこからでも医師は適切なアドバイスを患者に伝えることができます。このポケットドクターをクレジットカードと連携させることで、簡単にオンライン診療費が支払われます。

システム利用料の高さがデメリットですが、全国1万以上の施設と連携しており、赤ペン機能や指さし機能で症状をより的確に把握したうえで、診断したりアドバイスしたりすることができるでしょう。

参考:ポケットドクター

4.CURON

CURONとは、スマートフォンやタブレットから接続して、予約から問診、診察、そして薬の受け取りから決済まで完了できる、オンライン医療システムです。

患者に安心して利用してもらうため、デモによる設定や操作の練習が設けられているのが特徴です。決済手数料が診療費の4%と、オンライン診療システムとしては高い手数料であるのがデメリットといえます。

参考:Curon(クロン)

5.オンライン診療Pay

オンライン診療Payは専用URLを患者に送り、簡単な入力だけでオンライン診療の決済が完結できる支払い方法の1つです。

専用のオンライン診療システムを導入する必要がないため、オンライン診療後、簡単に決済できます。またオンライン診療Payは支払いに特化していることから、とてもシンプルでオペレーションの手間も省けます。

専用フォームにクレジットカード情報を入力してもらうだけで、アプリ登録といった面倒な手続きがないことから、患者側にとって使い勝手のいいオンライン決済システムです。

まとめ

当記事ではオンライン診療のメリットからオンライン診療費の支払われ方、支払いにクレジットカード決済を導入しているオンライン診療システムについて解説してきました。

感染症のまん延防止といった観点から、患者が医療機関に足を運ぶ対面診療ではなく、自宅にいる患者とオンラインで診察できるオンライン診療の需要が高まってきています。オンライン診療の有効性を知り、積極的に導入を検討してみてください。