電子処方箋とは?仕組みやメリットをわかりやすく解説!

電子処方箋とは処方箋を紙ではなく、デジタルデータで管理する仕組みを指します。

本記事では電子処方箋の概要から活用メリットについて紹介します。

また、弊社ではクラウド型カルテのCLINICSカルテを提供しております。

以下より概要資料をダウンロードできますので、ぜひダウンロードください。

目次[非表示]

- 1.電子処方箋とは?

- 1.1.電子処方箋の目的

- 1.2.電子処方箋の導入状況

- 2.電子処方箋の仕組み

- 3.電子処方箋の処方から調剤の流れ

- 3.1.電子処方箋の補助金

- 4.電子処方箋はいつから?

- 5.電子処方箋のメリット

- 5.1.1.薬代の負担が軽減される可能性がある

- 5.2.2.オンラインで完結できる

- 5.3.3.医療サービスの質を向上させられる

- 6.電子処方箋の導入に必要な準備

- 7.電子処方箋の導入に関する課題

- 7.1.システム導入と運用コスト

- 7.2.セキュリティ面の整備

- 7.3.スタッフの教育

- 8.電子処方箋の課題

- 9.電子処方箋に関するよくある質問

- 10.まとめ

電子処方箋とは?

電子処方箋とは、現状の紙による処方箋ではなく、デジタルデータで処方箋を作成するシステムです。患者の同意のもと、オンライン資格確認システムで薬剤情報を閲覧することができます。

紙の処方箋の場合、患者が紛失してしまい、再処方となってしまったりするケースが見受けられました。

しかし電子処方箋であれば、医療機関と薬局間だけで処方箋のやり取りが行えるため、紛失といった心配がありません。

電子処方箋の目的

患者自身が薬剤情報のデータを閲覧したり、薬剤情報を活用したりして健康増進に役立てるのが電子処方箋の目的です。

ただし、電子処方箋は全3ステップからなるデータヘルス改革の一環にすぎません。データヘルスの改革は、以下の3ステップで進められています。

- ステップ1:オンライン資格確認導入による医療情報連携の基盤構築

- ステップ2:電子処方箋導入による薬剤データの連携

- ステップ3:連携可能な医療情報の拡充

電子処方箋の導入状況

厚生労働省は「2025年3月までに概ね全国の医療機関・薬局で導入する」ことを目標として掲げましたが、実際の普及ペースは目標を大きく下回っています。2025年3月時点の導入率は医療機関で1割未満に留まっております。

内訳は以下の通りです

病院:742施設(導入率9.3%)

医科診療所(クリニック):13,241施設(導入率16.0%)

歯科診療所:2,158施設(導入率3.5%)

保険薬局:46,130施設(導入率76.5%)

都市部の大病院や大手チェーン薬局では導入が進んでいるものの、地方や小規模な医療機関ほど導入が遅れる傾向があり、地域差が顕著です。特に個人経営の診療所や薬局では準備やコスト面の負担から対応が遅れているケースが多く、都市圏とのギャップが指摘されています。

こうした状況を踏まえ、厚労省は2025年夏を目途に新たな普及目標を設定し、診療報酬上の対応(医療DX推進加算の経過措置延長など)も含めた追加策を講じる方針です。

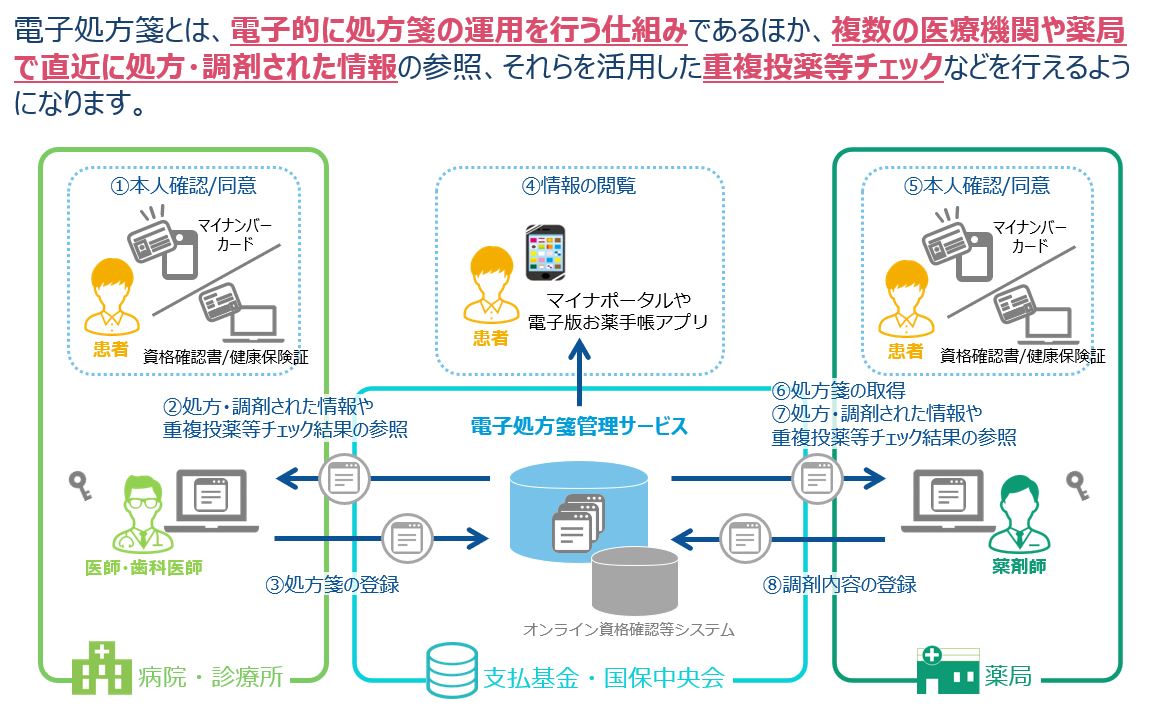

電子処方箋の仕組み

電子処方箋は、これまで主流となっていた紙の処方箋データを電子化します。

クラウド上に構築した「電子処方箋管理サービス」を介して、処方・調剤情報といった連携が可能となり、患者の過去の薬剤情報もすべて参照できます。

電子処方箋の処方から調剤の流れ

電子処方箋の処方から調剤の流れは、以下のとおりです。

- 医療機関で電子処方箋の発行

- 薬局にて電子処方箋の確認・服薬指導

- 医療機関・薬局で電子処方箋の保管・記録

医師は診察後電子処方箋を発行し、患者の病状に合わせた処方内容をシステムに記録します。記録後、クラウド上のデータから医療機関に交付される引き換え番号を患者に渡しましょう。

薬局では保険証やマイナンバーカード、引き換え番号を確認し、電子処方箋をもとに薬剤師が薬剤の確認・調剤を行います。また、患者の状態に合わせた服薬指導も可能です。

患者に交付した電子処方箋は保管することができます。また、クラウド上のシステムに記録・保管されるため、医療機関や薬局への情報提供もスムーズとなるでしょう。

電子処方箋の補助金

電子処方箋の導入にあたっては、国がシステム改修費用の一部を支援する「電子処方箋管理サービス等関係補助金」が設けられています。補助を受けるには、「オンライン資格確認システム」を運用中であることが条件です。

補助金は、電子処方箋対応のシステム改修に要した費用の1/3(国庫補助率)が上限です。施設の種別・規模によって上限額が定められています(通常補助率は1/4~1/5)。例えば200床以上の病院では最大約162万円(改修費約486万円の1/3)まで補助され、中小病院では約109万円、診療所では約19万円、薬局では約10万円が上限となります。

参考:医療機関等向け総合ポータルサイト|電子処方箋管理サービス等関係補助金の申請について

電子処方箋はいつから?

電子処方箋は、令和5年1月26日から利用できるようになりました。

電子処方箋は設備が整えられている薬局をはじめ、病院などの医療機関で利用可能です。また一部の地域では、令和4年10月から利用できるようになっています。

電子処方箋を利用したい方は、居住地の周辺地域で利用できる薬局や医療機関を探してみましょう。

電子処方箋のメリット

電子処方箋のメリットは、以下の3つです。

- 薬代の負担が軽減される可能性がある

- オンラインで完結できる

- 医療サービスの質を向上させられる

それぞれ詳しくみていきましょう。

1.薬代の負担が軽減される可能性がある

複数の病院を受診している患者の場合、他の病院でも同じ効能の薬を処方されているケースがあります。

電子処方箋を導入すれば、医師は医療機関ごとに処方内容が確認できるため、薬剤の重複処方を防止することが可能です。

重複処方がなくなれば、重複した分の薬代を負担する必要がなくなるため、患者の薬代の負担を軽減できます。

2.オンラインで完結できる

これまで主流だった紙の処方箋では、患者とのやり取りが必要でした。しかし、電子処方箋を導入すれば、診察から処方までオンライン上で完結できます。

また、処方箋の保管スペースの削減や、処方箋偽造の防止、本人確認が容易になるといったメリットもあります。

3.医療サービスの質を向上させられる

電子処方箋を導入すると、各医療機関や薬局での情報共有が容易になるでしょう。万が一患者が複数の医療機関を受診した場合でも、医療機関ごとの薬剤情報をすばやく得ることができます。

また、薬の飲み合わせといった情報もわかるため、同じ効能の薬を処方するリスクを減らせます。

薬局においては、スタッフの入力業務が無くなり、患者への服薬指導や対応に集中することができます。

患者と円滑にコミュニケーションが図れ、より安心で安全な服薬指導が実施できるでしょう。

医療機関と薬局間での情報共有や連携がより円滑となるため、疾患や検査値、アレルギー、副作用といった患者情報が共有できます。

電子処方箋の導入に必要な準備

電子処方箋の導入には、以下の2点が必要です。

- オンライン資格確認

- HPKIカード

それぞれ詳しくみていきましょう。

オンライン資格確認

オンライン資格確認はクラウド上のシステムを利用し、マイナンバーカードを専用の機械で読み取ることで患者の保険情報を確認する方法です。

これまでは保険証を提示してもらい、窓口担当者が内容を確認、患者情報を手入力していました。そのためシステム登録に時間がかかっていたのです。

オンライン資格確認を導入すれば、マイナンバーカードを読み取るだけで保険情報を確認できるため、システム登録時間を短縮して業務の効率化を図れます。

調剤情報や受診履歴といった医療情報の連携において基盤となるシステムです。

HPKIカード

電子処方箋を導入する際に必要なのが、電子署名です。HPKIカードは厚生労働省が認可している電子署名で、医師、看護師、薬剤師の国家資格を電子的に証明することができます。

HPKIカードは、日本医師会電子認証センター、日本薬剤師会認証局、医療情報システム開発センターで発行してもらえます。

電子処方箋の導入に関する課題

電子処方箋の導入には、さまざまな課題があります。ここでは導入前に検討すべき、3つの課題を紹介します。

システム導入と運用コスト

電子処方箋システムの導入には、初期投資や運用コストが伴います。実際に、日本保険薬局協会の調査によれば、導入・運用コストやシステム改修に関する負担の声も少なくありません。

また、既存の電子カルテや調剤システムと連携が必要であり、システム改修や設置作業にも追加のコストが発生します。さらに、HPKIカードの申請や運用に関する手続きも負担となる場合があります。

セキュリティ面の整備

電子処方箋には患者の個人情報や医療情報が含まれるため、サイバー攻撃や情報漏洩を防ぐためのセキュリティ対策が求められます。例えば、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」では、セキュリティと利便性、コストのバランスを考慮した対策が重要とされています。

クラウドサービスの利用においては、データの保管場所や適用される法令の確認も必要です。さらに、システム障害時の対応策やバックアップ体制の整備も重要です。

スタッフの教育

電子処方箋システムの導入には、新しいシステムの操作方法や運用フローを理解し、日常業務に適用するためのスキル習得が求められます。特に、高齢のスタッフやITリテラシーが高くない従業員にとっては、システム導入が負担となる可能性があるでしょう。

システム導入初期には混乱が生じることが予想されるため、現場でのサポート体制や研修も重要です。患者への説明や対応も必要となるため、コミュニケーションスキルの向上も求められます。

電子処方箋の課題

電子処方箋の課題は、マイナンバーカードとオンライン資格確認の普及が大前提であるという点です。電子処方箋はオンライン資格確認が基盤となり、本人確認にはマイナンバーカードが用いられます。

つまり、オンライン資格確認を導入していなければ電子処方箋は利用できず、オンライン資格確認を導入していてもマイナンバーカードを所持していなければ本人確認は行えません。したがって、電子処方箋をスムーズに運用するためには、両者を普及させていく必要があります。

電子処方箋に欠かせないオンライン資格確認の導入が義務化

電子処方箋に欠かせないオンライン資格確認の導入も義務化されております。

また、紙の健康保険証が廃止され、マイナンバーカードと一体化することも発表されました。これにより電子処方箋の課題は少しずつ解決していくでしょう。

電子処方箋に関するよくある質問

電子処方箋に関するよくある質問は、以下の通りです。

- 電子処方箋のセキュリティ面は問題ありませんか?

- 電子処方箋の導入に向けて事前に検討しておくことはありますか?

電子処方箋に関する疑問を解消できるように、それぞれ詳しく回答します。

質問1.電子処方箋のセキュリティ面は問題ありませんか?

電子処方箋のセキュリティ面は、基本的に安全です。安全なネットワークで電子処方箋のデータが管理されているため、安心して利用できるでしょう。

通常の処方箋であれば、紛失するリスクもあります。今までに処方箋を紛失してしまった経験がある方もいるのではないでしょうか。データ管理できる電子処方箋は紛失する心配もありません。

質問2.電子処方箋の導入に向けて事前に検討しておくことはありますか?

電子処方箋を導入する際は、以下の事前準備が必要です。

- 患者にマイナポータルの接続方法や使用方法を理解してもらう

- 患者からの問い合わせ内容をリストアップする

電子処方箋導入に伴い、患者からはさまざまな問い合わせを受ける可能性が高いでしょう。マイナポータルの接続方法をはじめ、引き換え番号を紛失したなどの問い合わせも考えられます。

電子処方箋を導入し、患者に快適に利用してもらうためにも問い合わせ内容の事前リストアップは重要です。電子処方箋導入後、患者が混乱しないように「問い合わせされそうな内容」をリストアップしておきましょう。

まとめ

電子処方箋の仕組みやメリットについて解説してきましたが、取り組みには大きな課題もあります。

それはマイナンバーカードの普及です。電子処方箋を導入するにはオンライン資格確認が必要です。オンライン資格確認にはマイナンバーカードが必須となるため、普及が急がれています。

電子処方箋は紙の処方箋と違い、紛失の恐れがなくなることと、医療機関での情報共有や連携がしやすくなるのが大きなメリットです。

より正確な処方ができるよう情報共有は重要です。医療機関と薬局が電子処方箋を共有することで、薬剤師への情報提供も多くなり、患者にとって最適な処方が行うことができます。

電子処方箋を導入すれば、患者にとってもより安全で効率的な医療が提供できるでしょう。